引越しを考える段階になると必ず直面するのが不用品の回収問題です。

引越しに伴って家具や家電を買い替えることもあるでしょうし、荷物が少ない方が引越し作業も楽になり、引越し費用も安くなります。特に2025年は引越し業者の料金が上昇傾向にあるため、荷物を減らすことの経済的メリットは以前より大きくなっています。

この記事では、不用品を処分・売却・回収してもらう方法とその具体的な流れを徹底解説します。実際に家具家電などを含めた家財をすべて処分した経験も踏まえて、以下の観点から最適な方法をご紹介します:

- なるべく金銭的に損をしない方法

- なるべく労力や手間がかからないテクニック

- 環境に配慮した持続可能な処分方法

スマホひとつで完結する最新の処分サービスから、自治体ごとに異なる粗大ごみのルールまで、一人暮らしの方でも実践しやすい情報を集めました。時間がない方も、予算を抑えたい方も、この記事を読めば引越しの不用品処分が効率的に進むでしょう。

不用品・粗大ごみの回収・処分方法を徹底解説

引越しを考える段階になると出てくるのが不用品の回収問題です。引越しに伴って買い替えることもあるでしょうし、荷物が少ない方が引越しも楽だし安くなります。

不用品の処分方法は大きく分けて以下の選択肢があります:

- 売る・買い取りしてもらう

- 自治体に粗大ごみとして回収してもらう

- 粗大ごみにだせない家電は専門ルートで引取り

- 不用品回収業者に依頼する

- 知人・友人に譲る

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

不用品を売る・買い取ってもらう方法

金銭的に一番理想的なのは不用品を買い取ってもらうことです。ただし、値段が付くかどうかは物の状態や種類によって大きく変わります。最悪タダで引き取ってもらえれば、処分費用がかからないだけでもラッキーだと考えましょう。

リサイクルショップを活用する

近郊にリサイクルショップがあり、持ち込み可能であれば買い取りの可否を問い合わせてみましょう。多くのリサイクルショップでは、家電や家具、ブランド品などの買取を行っています。

リサイクルショップ活用のポイント:

- 事前に電話で買取可能品目を確認する

- 商品の取扱説明書や付属品があれば一緒に持参する

- 店舗によって得意分野が異なるので複数店舗に問い合わせる

- 状態が良いほど買取価格が上がるため、簡単な清掃をしておく

また、大型家具や家電など持ち込みが難しいものは、訪問買取を行っているリサイクルショップもあります。大手では「ハードオフ」「トレジャーファクトリー」「セカンドストリート」などが訪問買取サービスを提供しています。

フリマアプリ・ネットオークションの利用術

フリマアプリやネットオークションは、個人間で直接取引ができるため、リサイクルショップよりも高値で売れる可能性があります。2025年現在、主要なサービスには以下があります:

- メルカリ:最大手のフリマアプリで、幅広いジャンルの商品が取引されています

- ラクマ:送料無料キャンペーンなどがあり、購入者にとって魅力的な場合も

- PayPayフリマ:PayPayポイントとの連携がメリット

- ヤフオク:オークション形式で希少価値のある商品に向いています

フリマアプリ活用のコツ:

- 商品写真は明るく、汚れや傷もきちんと写して信頼性を高める

- 商品説明は詳細かつ正確に記載する

- 適正価格を調査するため、同じような商品の取引価格をチェックする

- 小型で送料が安く済むものから出品するのがおすすめ

- 売れるまでに時間がかかることを想定し、引越しの1ヶ月以上前から始める

ただし、これらのサービスは出品してから必ずしも買い手が見つかるとは限りません。また、買い手が見つかるまで時間がかかることもあるので、時間的に余裕がある段階で利用するのがベストです。

専門買取サービスを選ぶポイント

家電やブランド品、骨董品など、特定のジャンルに特化した専門買取サービスを利用すると、一般的なリサイクルショップよりも高価買取が期待できます。

専門買取サービスの例:

- 家電専門:ノジマ、ヨドバシカメラなどの電気店の下取りサービス

- パソコン専門:ソフマップのような専門店、「ラクウル」などのオンラインサービス

- ブランド品専門:「コメ兵」「なんぼや」などの買取専門店

- 本・CD・DVD専門:「BOOK OFF」「駿河屋」など

専門買取サービス選びのポイント:

- 対象物の買取実績が豊富な業者を選ぶ

- 事前に査定基準を確認する

- 複数の業者に見積もりを依頼して比較する

- 買取保証や買取キャンペーン実施中の業者を狙う

特に高額品やブランド品は複数の専門業者に査定してもらうことで、数千円〜数万円の差が出ることもあります。

粗大ゴミとして回収してもらう

粗大ごみの定義と出し方

粗大ごみとは、一般ゴミと区別される大型の不用品のことです。具体的には、一般家庭から排出される電気・ガス・石油器具、家具・寝具、趣味・スポーツ用品などが該当します。

粗大ごみの基準は地域によって異なりますが、主にはゴミ袋に入らない程度のサイズは粗大ごみという認識で良いでしょう。サイズとしては品目によって30cmや50cmなどの基準が設けられています。

粗大ごみの標準的な出し方:

- 自治体の粗大ごみ受付センターに電話やウェブで予約する

- 粗大ごみの種類と数量を伝え、料金と回収日を確認する

- 指定された方法で粗大ごみ処理券を購入する

- 処理券を貼って指定の場所と時間に出す

例えば、東京都内であれば、多くの区で「粗大ごみ受付センター」が運営されており、WEBや電話で回収の予約が可能です。料金は品目によって異なり、例えば渋谷区の場合は2025年現在、ソファ(1人がけ)は800円、ソファ(2人がけ以上)は2000円程度となっています。

自治体ごとの粗大ごみルールの違い

粗大ごみの回収ルールは自治体によって大きく異なります。特に注意すべき違いは以下の点です:

自治体による主な違い:

- 回収の頻度:週1回の自治体もあれば、月1回程度の自治体も

- 予約から回収までの期間:最短で数日、混雑時は数週間かかる場合も

- 料金体系:品目別定額制、サイズ別料金制など

- 処理券の購入方法:コンビニ、スーパー、役所など

- 出せる場所:自宅前、指定集積所など

特に引越しシーズン(3月〜4月)は予約が集中するため、回収までに2週間以上かかる自治体も少なくありません。余裕をもって予約することをおすすめします。

大都市と地方都市では仕組みも異なることが多いです。例えば:

- 東京23区:電話やウェブでの事前予約制が一般的

- 地方都市:決まった回収日に指定場所へ持ち込む方式も多い

- 過疎地域:年に数回の特別回収日を設ける場合も

自分の住んでいる地域のルールは「粗大ごみ + 市区町村名」で検索するとすぐに見つかります。

粗大ごみを無料で出す方法

粗大ごみを無料で処分する方法としては、以下の選択肢があります:

- 小さく分解して一般ごみで出す:木製家具などを分解して小さくし、燃えるごみとして出す方法です。DIY用のノコギリがあれば可能ですが、労力が必要です。

- 自治体の無料回収日を利用する:一部の自治体では年に数回、粗大ごみの無料回収日を設けています。タイミングが合えば活用しましょう。

- リサイクルイベントの活用:自治体やNPOが主催するリサイクルイベントでは、不用品を無料で引き取ってもらえることがあります。

- 自治体の粗大ごみ処理施設に直接持ち込む:一部の自治体では、クリーンセンターなどの施設に直接持ち込めば無料または格安で処分できる場合があります。

ただし、これらの方法は一定の制約や労力が必要です。例えば分解する方法は、女性や高齢者には負担が大きいかもしれません。また木屑などで室内が汚れる可能性もあります。

粗大ごみで出せない家電の正しい処分方法

家電リサイクル法対象機器の処分手順

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)によって、以下の家電は粗大ごみとして出すことができません:

- エアコン

- テレビ

- 冷蔵庫・冷凍庫

- 洗濯機・衣類乾燥機

これらの家電の処分手順は以下の通りです:

- 家電を購入した店舗に引き取りを依頼する

- 購入店が不明な場合は、家電量販店などの正規小売店に依頼する

- 自治体の指定引取場所に自分で持ち込む

いずれの方法でもリサイクル料金と収集運搬料金がかかります。2025年現在の標準的なリサイクル料金は、エアコンが約1,500円、テレビが約2,500円〜4,600円(サイズによる)、冷蔵庫・冷凍庫が約4,500円〜6,500円(サイズによる)、洗濯機・衣類乾燥機が約2,500円程度です。

これに加えて収集運搬料金として1,000円〜5,000円程度が必要になります。

家電を無料で手放す裏技

家電を無料または安価に手放す方法としては、以下のような選択肢があります:

- 新しい家電の購入と同時に下取りしてもらう:多くの家電量販店では、新製品購入時に古い製品を引き取るサービスを行っています。下取り価格がリサイクル料金を上回れば実質無料になります。

- 買取業者に売却する:状態の良い比較的新しい家電であれば、リサイクルショップや専門買取業者が買い取ってくれる場合があります。

- メーカー独自の回収プログラムを利用する:一部の家電メーカーでは独自の回収プログラムを実施しており、場合によっては無料や割引価格で回収してくれることがあります。

- 家電のサブスクリプションサービスを利用する:近年増えている家電レンタルやサブスクリプションサービスを利用している場合、契約終了時に引き取ってもらえることが多いです。

いずれにしても、家電に関しては無料で手放せる方法があれば優先的に検討するのがおすすめです。

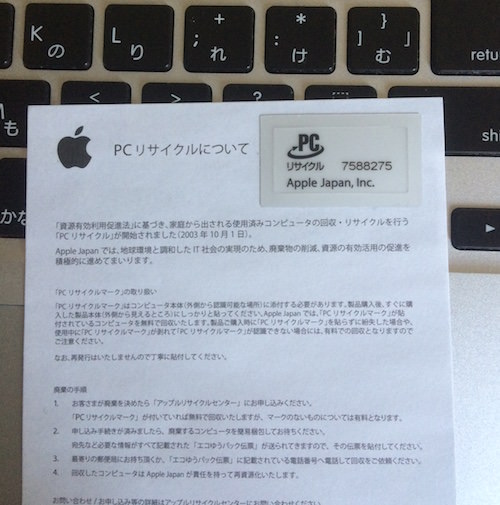

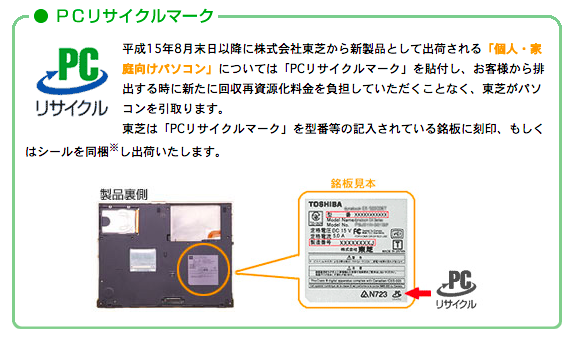

パソコンの適切な処分方法

パソコンは資源有効利用促進法によって、一般ごみや粗大ごみとして処分することができません。以下の方法で適切に処分する必要があります:

- メーカーに回収を依頼する:各PCメーカーは自社製品の回収・リサイクルサービスを提供しています。PCメーカーのウェブサイトから回収を申し込むことができます。

- PCリサイクルマークの確認:2003年10月以降に販売されたパソコンには、PCリサイクルマークが付いています。このマークがあれば、回収・リサイクル料金は購入時に支払い済みのため、無料で回収してもらえます。

- パソコン専門の買取業者を利用する:比較的新しいパソコンであれば、専門買取業者が買い取ってくれる場合があります。データ消去サービスが付いているケースも多いです。

- 自治体の小型家電リサイクルを利用する:一部の自治体では、小型家電リサイクル法に基づいたパソコン回収ボックスを設置しています。

パソコンを処分する際は個人情報保護の観点から、必ずハードディスクのデータを完全に消去する必要があります。専用ソフトでの消去やハードディスクの物理的破壊など、確実な方法を選びましょう。

不用品回収業者の上手な利用法

信頼できる不用品回収業者の選び方

不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックして悪質業者を避けましょう:

信頼できる業者の見分け方:

- 許可証の有無:一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか確認

- 料金体系の透明性:見積もり時と実際の料金に大きな差がないか

- 会社情報の公開:住所、電話番号、代表者名などが明確に公開されているか

- 口コミや評判:インターネット上の口コミや評判をチェック

- 対応の丁寧さ:電話やメールでの対応が丁寧かどうか

特に警戒すべき点として、極端に安い料金を提示しながら、作業開始後に「想定より量が多い」などと言って大幅な追加料金を請求するケースがあります。必ず事前に明確な見積もりを取りましょう。

また、2025年現在、大手不用品回収チェーンではデジタル見積もりサービスを提供しているところも増えています。写真や動画を送ることでオンラインで事前見積もりができるサービスを利用すると便利です。

回収業者の料金相場と値段交渉のコツ

不用品回収業者の料金相場は、地域や業者、回収物の種類・量によって大きく異なります。2025年現在の一般的な相場は以下の通りです:

- 軽トラック1台分(1立方メートル程度):15,000円〜25,000円

- 2トントラック1台分(4立方メートル程度):40,000円〜60,000円

- 単品回収の場合:小型家電 1,000円〜、ソファ 5,000円〜、冷蔵庫 5,000円〜

値段交渉のコツ:

- 複数の業者から見積もりを取り、比較する

- 比較した結果を伝えて価格調整を依頼する

- まとめて依頼することで割引を交渉する

- 平日や閑散期に依頼すると安くなることが多い

- 買取可能な物と処分物を分別しておく

また、現金以外の支払い方法(クレジットカード、電子マネーなど)に対応している業者も増えています。支払い方法で選ぶのも一つの方法です。

引越し業者の不用品回収サービス

多くの引越し業者では、引越し作業と合わせて不用品回収サービスを提供しています。このサービスを利用するメリットは以下の通りです:

引越し業者の不用品回収サービスのメリット:

- 引越し作業と同時に処分できるため、時間と手間が節約できる

- 専門の不用品回収業者を別途手配する必要がない

- 引越し料金とまとめて支払いができる場合が多い

- 大手引越し業者の場合、信頼性が高い

主な引越し業者の不用品回収サービス例:

- ヤマト運輸:「らくらく家財宅急便」で不用品買取も実施

- サカイ引越センター:「不用品パック」として一括回収サービスを提供

- アート引越センター:「不用品回収パック」を用意

ただし、引越し業者の不用品回収サービスは、専門の回収業者より若干割高な場合があります。複数社から見積もりを取って比較するのがおすすめです。

無料でスマートに処分する方法

知人・友人へのリユース・譲渡のコツ

不用品を知人や友人に譲ることは、処分費用がかからず、相手にも喜ばれる理想的な方法です。ただし、スムーズに譲るためにはいくつかのポイントがあります:

譲渡のコツ:

- 事前に状態をしっかり伝える(傷や不具合なども隠さず)

- 写真を複数枚送って正確な情報を提供する

- 譲渡条件を明確にする(無料か、送料負担はどうするかなど)

- 取りに来てもらうか、持っていくかなど受け渡し方法を相談する

- 譲渡後のアフターフォローは適度にする(過度な責任は持たない)

SNSを活用して譲渡相手を見つける方法も効果的です。LINEのタイムラインやInstagramのストーリー、Facebookのグループなどで「引越しの為、○○を譲ります」と投稿すれば、意外と欲しい人が見つかることも多いです。

2025年現在、多くの人はSNSのクローズドグループ(ママ友グループ、会社の同僚グループなど)で物々交換や譲渡を行っています。これらのグループを活用するのも一つの方法です。

ジモティーなどの地域限定掲示板の活用法

ジモティーなどの地域限定掲示板は、地域内で不用品を譲り合うのに非常に便利なツールです。特に大型家具など配送が困難なものを手放す際に役立ちます。

ジモティー活用のポイント:

- 詳細な商品情報と複数の写真で信頼性を高める

- 受け渡し可能な時間帯を明記する

- 取引場所は自宅よりも駅前や公共施設など人目につく場所が安心

- 早く譲りたい場合は「引取り優先」と記載する

- 女性の場合は安全面を考慮し、受け渡し時に友人に同席してもらうなどの対策を

大型家具や家電は、運搬手段がない人には受け取りづらいため、配送可能かどうかも記載しておくと引き取り手が見つかりやすくなります。

2025年現在、ジモティー以外にも類似サービスとして「Chalk」「メルカリアッテ」などの地域限定マッチングアプリも普及しています。複数のプラットフォームに同時出品することで譲渡の可能性が高まります。

シェアリングサービスを使った処分方法

近年注目されているシェアリングエコノミーを活用した不用品処分方法も選択肢の一つです。以下のようなサービスがあります:

主なシェアリングサービス:

- モノシェア:一時的に物を貸し借りできるサービス。使わなくなった物を貸し出すことで収入を得られる

- フードシェア:賞味期限が近い食品などを必要な人へ届けるサービス

- スペースシェア:余っているスペースを貸し出すサービス。不用品の一時保管に利用できる

特に「スペースシェア」は、引越しの際に一時的に物を置いておきたい場合に便利です。保管料はレンタルボックスより安価な場合が多く、近隣の個人宅のスペースを借りられます。

また、一部の自治体ではリユースセンターを運営しており、状態の良い不用品を無料または格安で引き取ってくれます。寄付として扱われるため、税制上のメリットがある場合もあります。

2025年現在、**SDGs(持続可能な開発目標)**の観点から、廃棄よりも再利用を重視する流れが強まっています。こうしたシェアリングサービスを活用することで、環境への負荷を減らしながら効率的に不用品を手放すことができます。

不用品・粗大ごみを効率的に処分する流れ

引越し時の不用品処分は計画性を持って進めることで、時間とコストを大幅に節約できます。ここでは効率的な処分の流れを詳しく解説します。

処分計画の立て方

処分を始める前に、しっかりとした計画を立てることが重要です。計画なしに始めると、後になって「この家具はどうしよう」と困ることになります。

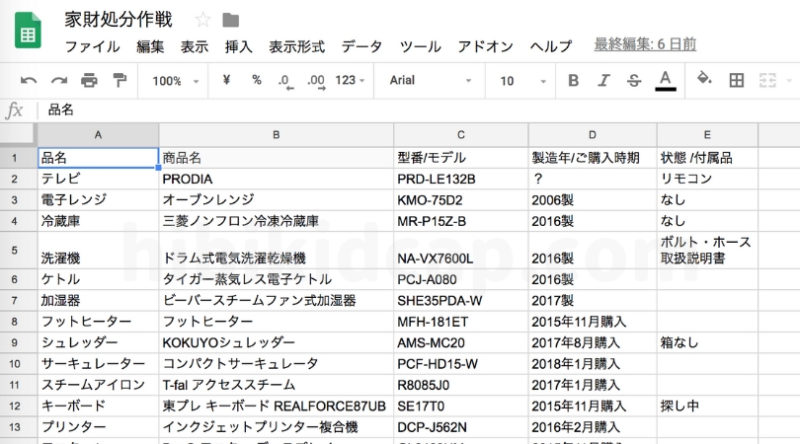

処分する物の正確なリストアップ

まず家にある家財全てを詳細なリストにまとめることから始めましょう。

リストに含めるべき情報:

- 製品の正確な名称や型番

- 製造年月または購入時期

- 現在の状態(傷や汚れの有無)

- 概算のサイズや重量

基本的には普通のゴミ袋で捨てられないもの全てと、「捨てることは可能だけど、もしかしたら売れるかも?」というアイテムを対象にリストアップします。スマートフォンで写真を撮っておくと、後の買取査定時に役立ちます。

処分タイムラインの作成

引越し日から逆算して、処分のスケジュールを作成することが大切です。

処分タイムラインの目安:

- 引越し3ヶ月前:不用品の仕分け開始、メルカリなどでの出品準備

- 引越し2ヶ月前:買取業者への査定依頼、フリマアプリでの出品本格化

- 引越し1ヶ月前:回収業者の比較と予約

- 引越し2週間前:粗大ゴミ回収の予約(自治体による回収は予約が埋まりやすい)

- 引越し前日まで:最終的な荷物整理と必要最低限の生活用品の確保

2025年現在、多くの自治体では粗大ゴミ回収の予約が2週間前からでないと取れないケースが増えているため、早めの計画が不可欠です。

デジタル管理ツールの活用法

近年はスマートフォンアプリやクラウドサービスを活用して処分計画を管理する方法が人気です。

おすすめのデジタル管理ツール:

- スプレッドシートアプリ(Googleスプレッドシート、Excelなど)で品目管理

- タスク管理アプリ(Todoist、Notionなど)でスケジュール作成

- 写真整理アプリで品目の状態を記録

- 不用品回収比較アプリで最適な業者を探す

これらのツールを活用することで、処分の進捗状況を一目で確認でき、複数人で引越し作業を分担する場合にも情報共有がスムーズになります。

複数の業者から見積もりを取る重要性

実際に依頼する前に、複数の業者から見積もりを取得することは非常に重要です。同じ品目でも業者によって買取価格や回収料金に大きな差があります。

見積もり比較のポイント

見積もりを取得したら、以下の点に注目して比較しましょう。

見積もり比較の重要ポイント:

- 買取可能な品目と買取価格

- 無料で引き取ってもらえる品目

- 引き取りに料金がかかる品目とその料金

- 出張費や搬出費などの追加料金の有無

- キャンセル料の有無と条件

- 作業員の人数と対応可能な家具サイズ

見積もりを取ることで、「これは売れるんだ」「これはお金がかかるのか」という判断材料になります。例えば「500円にしかならないなら欲しい人にあげよう」といった意思決定ができるようになります。

最低でも2〜3社から見積もりを取ることをおすすめします。数が増えすぎると手間も増えるので、最初は2社程度で十分でしょう。

オンライン一括見積もりサービスの活用

2025年現在、一括見積もりサービスが非常に充実しており、一度の入力で複数の業者から見積もりを取得できます。

主要な一括見積もりサービスの特徴:

- 引越し侍:全国対応で不用品回収も一括見積もり可能

- エコノバ:環境に配慮したリサイクル業者を中心に紹介

- リサイクルネット:買取に特化した一括査定が可能

- くらしのマーケット:地域密着型の小規模業者も多数登録

これらのサービスを利用することで、電話をかけたり店舗に行ったりする手間を省きながら、より多くの選択肢から最適な業者を見つけることができます。

予算と労力のバランスの取り方

不用品処分では費用削減と労力削減のバランスを考慮することが重要です。

バランスを取るためのポイント:

- 高額買取が期待できる家電や家具は、手間をかけても買取業者を探す価値あり

- 大型で重い家具は、多少費用がかかっても業者に任せた方が安全

- 処分費用がわずかな小物類は、自分で処分した方が効率的

- 時間的余裕がない場合は、多少の出費をしても一括回収を選ぶ

例えば、3人掛けソファなどの大型家具は、素人が運ぼうとすると建物や自分自身を傷つける恐れがあるため、多少の費用をかけても専門業者に依頼する方が結果的に安全で経済的です。

家具・家電の処分優先順位の決め方

全ての不用品を一度に処分するのは難しいため、何を先に、何を後に処分するかの優先順位を決めることが大切です。

最初に処分すべきものとは

処分の初期段階で取り組むべきものには明確な特徴があります。

最初に処分すべきアイテム:

- 需要が高く売れやすい家電(スマート家電、人気ブランドの製品など)

- 保管に場所を取る大型家具

- 長期間出品が必要なレアアイテムや趣味の品

- 季節外れの家電(夏に処分する暖房器具など、シーズンオフで需要が低いもの)

特にメルカリやフリマアプリで売りたいアイテムは、買い手が見つかるまで時間がかかることがあるため、早めに出品しておくことが重要です。2025年現在、メルカリではスマート家電や環境に配慮した製品の需要が非常に高まっています。

最後まで残すべきものの選定

引越しの直前まで使用する必要があるものを見極めることも重要です。

最後まで残すべきアイテム:

- 日常生活に不可欠な基本的な家具(ベッド、椅子、テーブルなど)

- 必須の家電製品(冷蔵庫、電子レンジなど)

- 通信機器(Wi-Fiルーターなど)

- 最小限の調理器具と食器

これらのアイテムは、スーツケースやキャリーバッグに入れて持ち運べるサイズのものを優先的に残すと良いでしょう。最後の荷物がどれくらいのサイズになるかを早めに想定しておくことで、「これは持っていけるか」の判断がしやすくなります。

サイズ・価値別の最適な処分戦略

アイテムの特性によって最適な処分方法は異なります。

サイズ・価値別の処分戦略:

- 小型で高価値なもの:メルカリやヤフオクなどで個人売買

- 中型で需要のあるもの:リサイクルショップへの持ち込み

- 大型だが状態の良い家具:買取専門業者または引越し業者の買取サービス

- 大型で買取価値の低いもの:不用品回収業者または粗大ゴミ

- 特殊な素材や処分困難なもの:専門の回収業者

特にサイズが梱包材を含めて段ボール1箱に収まるアイテムはフリマアプリに向いていますが、それ以上の大きさになると送料が高額になるため、別の方法を検討した方が良いでしょう。

2025年現在、サステナビリティ重視の買取業者も増えており、多少古くても環境に配慮した素材の家具や修理可能な家電は高く買い取ってもらえるケースが増えています。

家財を全て処分してみて気づいた不用品処分のコツ

実際に家財を全て処分した経験から、理論だけではわからない実践的なコツをご紹介します。これらのアドバイスは失敗と成功の両方から学んだ貴重な教訓です。

タイミングが命!早期準備のすすめ

不用品処分で最も重要なのはタイミングです。実際に多くの人が「もっと早く始めておけばよかった」と後悔しています。

メルカリ・フリマアプリを活用するベストタイミング

フリマアプリの活用には適切なタイミングが存在します。

理想的なフリマアプリ活用スケジュール:

- 引越し決定後すぐ:高額品や人気商品の出品開始

- 2ヶ月前:季節家電や趣味の品を集中出品

- 1ヶ月前:中小型の家財を出品

- 2週間前まで:売れ残りの値下げと最終処分判断

「引越しなど家財を全体的に処分する時には、メルカリは向いていない」というのが実体験からの教訓です。時間的制約がある中で、いつ売れるかわからないアイテムを抱えておくのは非効率です。代わりに、日常的に不要になったものを随時出品する習慣を持つことが理想的です。

2025年現在、メルカリやラクマなどのアプリではAIによる価格提案機能が充実しており、適正価格での出品がしやすくなっています。また、配送オプションも多様化し、大型メルカリ便も利用可能ですが、やはり送料と手数料を考えると小型~中型アイテム向きです。

季節による買取価格の変動と出品戦略

家電や季節用品は時期によって価格が大きく変動します。

季節による価値変動が大きいアイテム:

- 冷暖房機器(エアコン、ストーブ、扇風機など)

- スポーツ・レジャー用品(スキー板、サーフボード、バーベキューセットなど)

- 季節家電(加湿器、除湿機、こたつなど)

- 園芸用品(草刈り機、園芸ツールなど)

これらのアイテムは需要が高まる直前のシーズンに処分するのが最も有利です。例えば、エアコンは春~初夏、暖房器具は秋頃に売り出すと高値がつきやすくなります。逆に、オフシーズンで処分する場合は買取価格が30~50%下がることも珍しくありません。

処分計画の失敗例と対策

実際の処分で起きがちな失敗とその対策を紹介します。

よくある失敗パターン:

- メルカリ出品が売れず、粗大ごみ予約に間に合わなかった

- 大型家具の処分を後回しにして手間取った

- 回収業者に依頼したが、当日になって追加料金を請求された

- 処分費用の見積もりが甘く、予算オーバーした

これらの失敗を防ぐには、A・B・Cプランを用意しておくことが重要です。例えば、「メルカリで2週間出品→売れなければリサイクルショップ→それでもダメなら粗大ごみ予約」というように、時間軸を考慮した複数の処分経路を事前に検討しておきましょう。特に値段がつかないと思っていたものが高く売れたり、逆に価値があると思っていたものが全く売れなかったりすることは珍しくありません。

処分しにくい家具の対処法

一般的に処分が難しい大型家具や特殊な家具について、実体験に基づいた対処法をご紹介します。

ベッドの回収・売却のノウハウ

ベッドの処分は特に難しいという実体験は多くの人が共感するでしょう。

ベッド処分のポイント:

- 高級ブランドのベッドのみ買取対象となることが多い

- マットレスとフレームは別々に考える(マットレスの方が処分困難)

- 分解可能なベッドフレームは自分で解体して粗大ごみにできる

- 布団と違い、ベッドは回収を対象外としている業者も多い

2025年現在、専門的なベッド・マットレス回収サービスも登場しており、「ベッドのブランド名 買取」で検索すると、対応業者が見つかりやすくなっています。また、マットレスについては、リサイクル技術の進歩により、素材を分解してリサイクルする専門業者も増えています。

大型家具の分解・解体方法

大型家具は分解して小さくすれば処分費用を抑えられることがあります。

安全な家具解体のポイント:

- 基本工具(ドライバー、レンチ、ノコギリなど)を準備する

- 接合部分を確認し、ネジやボルトから外していく

- 解体手順を写真に撮りながら進める

- 防護メガネ・手袋を着用して安全に作業する

- 木製家具なら分解後は可燃ごみとして出せる場合が多い

DIY用のノコギリやドライバーセットがあれば、意外と多くの家具を自分で解体できます。ただし、女性や高齢者、DIY初心者には負担が大きいため、無理は禁物です。また、解体作業は予想以上に時間と労力がかかることを念頭に置いておきましょう。

特殊素材家具の処分方法

一般的でない素材を使った家具は処分に特別な配慮が必要です。

特殊素材と適切な処分方法:

- ガラス製家具:専門回収業者または公共施設での回収

- 大理石・石材:建材リサイクル業者に相談

- 革製品(ソファなど):革製品専門の買取業者

- 金属家具:スクラップ買取業者で資源として売却可能

- アンティーク家具:専門鑑定士に価値を確認

特にガラステーブルや大理石テーブルなどの重量物は、素人が扱うと危険なため、専門業者に依頼するのが安全です。近年は素材別のリサイクルが進んでおり、資源として価値がつくケースも増えています。

処分業者と粗大ごみの使い分け戦略

費用対効果を最大化するには、処分業者と粗大ごみの適切な使い分けが重要です。

回収業者のメリット・デメリット

回収業者を利用する際の重要ポイントを整理します。

回収業者のメリット:

- 希望日時に回収してもらえる柔軟性

- 一度に複数の不用品を回収可能

- 重い物でも運び出しを代行してくれる

- 買取可能な品目があれば収入になる可能性

回収業者のデメリット:

- 粗大ごみよりも費用が高くなる場合が多い

- 悪徳業者のリスク(追加料金請求など)

- 当日まで最終的な費用が確定しないことがある

- 買取と廃棄の境界があいまいな場合がある

回収業者選びで重要なのはレビューや口コミの確認と明確な料金体系です。2025年現在、多くの業者がオンラインで詳細な料金表を公開しており、事前に費用感を把握しやすくなっています。また、料金が明確でない業者は避けるのが賢明です。

粗大ごみ予約の最適なタイミング

粗大ごみ回収の予約は、地域によって大きく異なりますが、いくつかの共通点があります。

粗大ごみ予約のポイント:

- 多くの自治体で回収日が週に1回程度しかない

- 人気の時期(年度末・引越しシーズン)は予約が埋まりやすい

- 最短でも1週間~2週間先の予約になることが多い

- 回収日の変更が難しい場合がある

「回収業者の日程を手前にすると、何も無い部屋で1~2週間も過ごすのはキツい」という実体験は多くの人が直面する問題です。理想的には、粗大ごみ回収を部屋を空ける直前に設定したいところですが、予約状況によっては難しいことも。

2025年現在、多くの自治体ではオンライン予約システムが整備され、空き状況をリアルタイムで確認できるようになっています。都市部では予約の競争が激しいため、深夜0時の予約開始直後に申し込むというテクニックも有効です。

ハイブリッド戦略で費用を最小化

最も効率的なのは、複数の処分方法を組み合わせるハイブリッド戦略です。

費用最小化のための組み合わせ例:

- 高価値品→買取業者

- 中価値・大型品→回収業者との抱き合わせ

- 低価値・処分しやすい品→粗大ごみ

- 特殊処理が必要なもの→専門回収業者

特に有効なのが「条件交渉」です。例えば、「この冷蔵庫を買い取ってもらえるなら、このソファの回収料金を安くしてもらえませんか?」といった交渉をすることで、総額を抑えられることがあります。多くの業者は交渉の余地があるため、遠慮なく相談してみましょう。

今後の買い物で意識すべき「手放しやすさ」の視点

不用品処分の経験から得られる重要な教訓は、「将来の手放しやすさ」を考えた買い物の重要性です。

処分費用を考慮した家具選び

家具選びには「出口戦略」を考慮することが大切です。

手放しやすい家具の特徴:

- 分解・組み立てが簡単な構造

- 人気ブランドの定番商品

- 素材がシンプル(複合素材より単一素材)

- 汎用性の高いデザイン

- サイズが標準的

「今後家具や家電を買う時は手放す時のことも考えて購入したい」という教訓は非常に重要です。安価な家具を買って後で処分費用がかかるよりも、多少高くても買取価値が残る品質の良いものを選ぶ方が、長期的には経済的な場合も多いです。

2025年現在、多くの家具メーカーはサステナビリティを重視しており、リサイクル・リユースしやすい設計の商品が増えています。購入時に「リサイクル保証」が付いている製品を選ぶのも一つの方法です。

レンタル・サブスクリプションの活用

所有からレンタルへの移行は、処分の手間を根本的に解決する方法です。

家具・家電のレンタルメリット:

- 引越し時に返却するだけで処分の手間がない

- 流行や生活スタイルの変化に柔軟に対応できる

- 高品質な製品を比較的安価に利用できる

- 定期的にメンテナンスしてもらえる場合が多い

「レンタル業者に持って行ってもらえばいいだけなので、手放す時に楽です。引っ越し代もかからなくなる」という指摘は的確です。2025年現在、家具・家電のサブスクリプションサービスは大幅に普及し、月額制の総合家具パッケージなどもリーズナブルな価格で提供されています。

長期的に見た総コスト計算法

購入時の価格だけでなく、生涯コストで考えることが重要です。

総コスト計算に含めるべき要素:

- 商品の購入価格

- 使用期間中のメンテナンス費用

- 引越し時の輸送費用

- 将来的な処分費用

- 買取時の残存価値

例えば、10万円の高品質ソファを5年使い5万円で売却できるなら、実質コストは月833円。一方、3万円の安価なソファを3年使い処分費用5千円がかかるなら、実質コストは月972円となり、品質差を考慮すると高品質品の方がお得になることもあります。

特に耐久消費財は購入時にライフサイクルコストを考慮すると、賢い選択ができます。近年は**リセールバリュー(再販価値)**の高い「投資級家具」という考え方も広まっています。

引越し最終段階の荷物管理術

引越しの最終段階では、効率的な荷物管理が重要になります。

「最後に残す荷物」の決め方

理想的には、最初に「最後まで残す荷物」を決めておくことがスムーズな引越しの鍵です。

最後まで残すべき荷物の選定基準:

- 日常生活に絶対必要なもの

- 持ち運びやすいサイズのもの

- 代替が難しいもの

- 高価で安全に管理する必要があるもの

「スーツケース(コロコロバッグ)などを先に用意して、最後はこれだけの荷物が残せる(持ち運べる)と当たりをつけて、そこに収まらないものを処分していく方が早い」という経験談は非常に的確です。これにより「捨てるもの残すもの線引きが決まらず、どこまで残せるのか判断できない」という問題を解消できます。

緊急時のレンタルストレージ活用法

処分と引越しのタイミングが合わない場合、一時的な保管場所が必要になることがあります。

レンタルストレージ活用のタイミング:

- 引越し日が急に早まった場合

- 処分業者の予約が取れない場合

- 大切なものの処分を慎重に考えたい場合

- 季節外れの品を次のシーズンまで保管したい場合

2025年現在、短期間利用可能なミニストレージや出張トランクルームなどのサービスが充実しており、1日単位や1週間単位の柔軟な契約が可能になっています。また、保管と配送を組み合わせた「荷物の一時預かり&新居への配送」サービスも人気です。

デジタル化で物を減らす方法

物理的な所有物を減らす最も効果的な方法の一つがデジタル化です。

効果的なデジタル化の対象:

- 書籍・雑誌(電子書籍への移行)

- CD・DVD(音楽・映像のストリーミングサービス)

- 写真・アルバム(クラウドストレージ)

- 書類・文書(スキャン&デジタル保存)

- 収集品(デジタルカタログ化して厳選)

特に紙の書類や思い出の品は、物理的なスペースを取る割に、デジタル化すると簡単に管理できるようになります。2025年現在、高性能なドキュメントスキャナーやAI搭載の仕分けアプリを活用することで、効率的にデジタル化が進められます。

思い出の品は全てを保管するのではなく、本当に大切なもの3~5点に厳選し、残りは写真に撮ってデジタル保存する方法も効果的です。

不用品・粗大ごみの回収処分まとめ

引越しに伴う不用品処分は、適切な計画と知識があれば効率的かつ経済的に進められます。この記事でご紹介した内容を実践することで、あなたの処分作業がスムーズに進むことを願っています。

引越し時の不用品処分では、以下の点を特に意識しましょう:

- 処分方法は品目によって使い分ける:一般ごみ、粗大ごみ、専門回収サービスなど、品目に応じた適切な処分方法を選択することが重要です。特に冷蔵庫やエアコン、テレビ、パソコンなどの特定家電は法律で定められた処分方法があります。これらを一般ごみとして出すことは不法投棄となるため注意が必要です。

- 早めの計画が成功の鍵:特にフリマアプリでの販売や粗大ごみの予約は時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。リストアップから始め、処分方法と優先順位を明確にすることで作業が効率化します。

- コストと労力のバランスを考慮:すべてを最安値で処分しようとすると膨大な労力がかかります。逆に、すべてを業者に任せると費用が高額になります。あなたの状況に合わせて最適なバランスを見つけることが大切です。

- 将来の処分を見据えた購入を:今回の経験を活かし、次に家具や家電を購入する際は「手放しやすさ」も重要な選択基準として考慮しましょう。リサイクル価値の高い製品やレンタル・サブスクリプションの活用も検討する価値があります。

最終的には、金額と手間のバランスを自分の優先順位に合わせて調整することが重要です。あまり自己負担にならない方法を選び、ストレスなく新生活をスタートさせましょう。

処分に手間取る場合は、一時的にトランクルームを利用して時間的余裕を作る選択肢もあります。自分のペースで進められることで、良い判断ができるようになります。

引越しと不用品処分は大変な作業ですが、この記事の情報が少しでもお役に立てば幸いです。新生活が素晴らしいものになりますように!

画像:TOSHIBA