エアコンのドライ(除湿)モードを使うと寒すぎると感じていませんか?「湿度は下げたいけど寒い」「ドライにすると室温が下がりすぎる」といった悩みを抱える方は非常に多くいらっしゃいます。

特に梅雨時期や夏場の蒸し暑い日には、快適な湿度を保ちたいのに寒くて困るというジレンマに直面することがよくあります。

📌 エアコンのドライが寒くなる主な原因:

- 除湿と冷房は同じ仕組みで動作しているため

- 湿度を下げる過程で必然的に温度も下がる

- メーカーや機種による設定の違い

しかし、適切な対策を知ることで、寒さを我慢せずに快適な除湿を実現することができます。

🎯 この記事で解決できる悩み:

- 今すぐできる寒さ対策の具体的な方法

- ダイキン・パナソニック・三菱など主要メーカー別の設定方法

- プラス2度機能や再熱除湿の効果的な使い方

- 季節や時間帯に応じた最適な設定

温度を下げすぎずに湿度だけをコントロールする方法から、メーカー固有の便利機能まで、実践的な解決策をわかりやすく解説していきます。

エアコンのドライが寒すぎる時の即効対策

エアコンのドライ運転で寒く感じる場合、設定を変更することで快適な室内環境を実現できます。寒さを我慢する必要はありません。以下の方法を試すことで、除湿効果を保ちながら適切な室温を維持できます。

今すぐできる温度調整方法

🌡️ 基本的な温度設定の見直し

設定温度を2~3℃上げることが最も効果的な対策です。除湿運転中に寒く感じる場合は、以下の温度を目安に調整してください。

| 外気温 | 推奨設定温度 | 室内外温度差 |

|---|---|---|

| 30℃以上 | 27~28℃ | 3~5℃ |

| 25~29℃ | 26~27℃ | 2~4℃ |

| 20~24℃ | 24~25℃ | 1~3℃ |

⚠️ 注意すべきポイント

室内外の温度差は6℃以内に抑えることが重要です。温度差が大きすぎると体調不良の原因となり、電気代も増加します。外気温が高い日でも、急激に室温を下げるのではなく、段階的に温度を調整してください。

🔄 運転モードの切り替え

寒さが改善されない場合は、以下の順番で運転モードを試してみましょう:

運転モード変更の手順:

- 弱冷房除湿→再熱除湿(搭載機種のみ)

- 除湿運転→冷房運転(温度優先したい場合)

- 連続運転→間欠運転(タイマー機能活用)

プラス2度設定の使い方

📱 メーカー別プラス2度機能

多くのエアコンメーカーで採用されている**「プラス2度」機能**は、設定温度より2℃高い温度で除湿運転を行う便利な機能です。

ダイキンの場合:

- リモコンの「除湿」ボタンを押す

- 「プラス2」ボタンを押す

- 表示部に「+2」が表示されることを確認

パナソニックの場合:

- 「除湿」モードを選択

- 温度調整ボタンで希望温度+2℃に設定

- 風量を「自動」に設定

🎯 効果的な活用シーン

プラス2度設定が特に有効な状況:

- 梅雨時期の長時間除湿

- 就寝時の快適な環境作り

- 洗濯物の室内干し時

この機能により、湿度は効果的に下げながら、室温の下がりすぎを防ぐことができます。電気代は通常の除湿運転より若干高くなりますが、快適性が大幅に向上します。

風量・風向きの調整ポイント

💨 風量設定の最適化

風量を「弱」に設定することで、冷風が直接当たる不快感を軽減できます。除湿効果を保ちつつ、体感温度を上げることが可能です。

| 風量設定 | 効果 | 推奨シーン |

|---|---|---|

| 強 | 除湿効果大・体感温度低 | 湿度が高い時の短時間運転 |

| 中 | バランス型 | 日中の一般的な使用 |

| 弱 | 体感温度高・静音性良 | 就寝時・長時間運転 |

🌪️ 風向きで快適性をアップ

適切な風向き設定のコツ:

- 水平方向:冷風が直接身体に当たらない方向

- 垂直方向:「上向き」に設定して冷気を循環

- スイング機能:室内全体の温度ムラを解消

📍 補完対策の活用

風量・風向き調整と併用すると効果的な方法:

- サーキュレーターで空気循環を促進

- カーテンやブラインドで日射をコントロール

- 除湿剤を併用して機械の負担を軽減

これらの調整により、エアコンの除湿機能を最大限活用しながら、快適な室温を維持できます。設定変更後は30分程度様子を見て、必要に応じて微調整を行ってください。

メーカー別ドライ機能の寒さ対策

エアコンの除湿機能で寒くなりすぎる問題は、メーカー固有の設定や機能を活用することで効果的に解決できます。各メーカーが独自に開発した寒さ対策機能を正しく使うことで、快適な除湿環境を実現しましょう。

ダイキンエアコンのドライ設定

ダイキンのエアコンは、リニアハイブリッド方式による独自の除湿技術で、室温を下げすぎずに効果的な除湿が可能です。

ドライプラス2度機能の使い方

🔧 設定手順:

- 除湿モードに設定後、温度ボタンで「+1℃」「+2℃」を選択

- 「標準」から最大**±2℃**の範囲で調整可能

- +2℃設定で最も寒さを抑えた除湿が可能

プラス設定の効果:

- +1℃:エアコンの自動設定より1度高めで除湿

- +2℃:寒がりな人に最適な温めの除湿

- 標準:バランスの取れた除湿

- -1℃、-2℃:より強力な除湿だが室温も下がる

さらら除湿の温度調整

さらら除湿は、ダイキン独自の技術で以下の特徴があります:

除湿方式の自動切り替え:

- 弱冷房除湿:湿度が高い時の基本除湿

- リニアハイブリッド除湿(冷却):除湿量をコントロール

- リニアハイブリッド除湿(冷却・加熱):冷えた空気を温めて送風

⚠️ 注意点:

- さらら除湿は再熱除湿方式ではないため、完全に室温を維持するわけではない

- 室温低下は2℃以内に抑制される設計

パナソニック エオリアの除湿設定

パナソニックのエオリアシリーズは、3つの除湿モードと独自の制御技術で寒さを軽減します。

選べるしつど設定の活用法

📊 対応機種と設定:

- LX・Xシリーズ:湿度を**50%・55%・60%**から選択可能

- リモコンで直接湿度設定ができる

- 設定湿度になるまで自動で運転制御

湿度設定の目安:

- 50%:カラッとした快適な環境(電力消費やや多め)

- 55%:バランスの取れた快適設定(推奨)

- 60%:軽めの除湿(電力消費少なめ)

衣類乾燥時の温度管理

🏠 快適除湿モードの活用:

- 室温と湿度の両方をチェックして自動コントロール

- 冷房除湿モードより冷えにくい設計

- 不快指数を組み込んだ独自アルゴリズム

衣類乾燥モードでは:

- パワフルな風で洗濯物の水分を効率的に除去

- ナノイーXで部屋干し臭(生乾き臭)を強力抑制

- 温度・湿度・風量は自動調整(手動調整不可)

三菱電機 霧ヶ峰の除湿機能

三菱電機の霧ヶ峰シリーズは、多彩な除湿モードから状況に応じて最適な設定を選択できます。

プレミアム除湿の設定方法

⚙️ プレミアム除湿の特徴:

- 2つのファンを制御して室温と湿度を同時コントロール

- 新湿度制御で安定運転到達後、送風停止により湿度上昇を抑制

- **湿度40~70%**の範囲で10%ずつ設定可能

設定可能なモード:

- プレミアム除湿:最上位の除湿制御(上位機種)

- スマート除湿:ファン回転数制御による除湿(中位機種)

- 選べる3モード除湿:弱・標準・強から選択(下位機種)

再熱除湿機能の使い分け

🌟 さらっと除湿冷房(真の再熱除湿):

- 冷房と再熱除湿を状況に応じて自動切り替え

- 本来屋外に捨てる熱を室内に戻して再利用

- 室温の低下を防ぐ本格的な再熱除湿方式

使い分けの基準:

- 梅雨時期:さらっと除湿冷房がおすすめ

- 軽い除湿:スマート除湿で十分

- 強力除湿:選べる3モード除湿の「強」設定

- 夜間使用:選べる3モード除湿の「弱」設定

⚠️ 重要な注意点:

- プレミアム除湿・スマート除湿・選べる3モード除湿は再熱除湿方式ではない

- 室温の低下あり(使用環境により異なる)

- 真の再熱除湿は「さらっと除湿冷房」のみ

その他主要メーカーの対策

日立・シャープ・東芝の設定ポイント

日立 白くまくん:

- カラッと除湿:真の再熱除湿方式で室温を維持

- 涼快モード:冷房+再熱除湿のハイブリッド運転

- 自動カラッと除湿:室温に合わせて自動調整

寒さ対策の設定手順:

- リモコンの「カラッと除湿」ボタンを押す

- 湿度は**40~60%**の範囲で5%刻みで設定

- 再熱温度を0.5℃刻みで調整可能

シャープ:

- プラズマクラスター除湿:イオン技術と除湿の組み合わせ

- 設定温度から**±1~2℃**の調整が可能

- 部屋干しモードで衣類乾燥時の温度管理

東芝:

- マジック除湿:室温を下げすぎない制御技術

- 快適除湿:温度と湿度のバランス調整

- ドライキープ:設定湿度の維持機能

💡 共通の寒さ対策ポイント:

- **風量を「自動」**に設定して適切な調整を任せる

- **風向きを「スイング」**にして冷気の直撃を避ける

- タイマー機能を活用して長時間運転を防ぐ

- 寒さを感じたら設定湿度を上げる(5~10%程度)

これらのメーカー固有機能を適切に活用することで、寒さに悩まされることなく効果的な除湿が可能になります。お使いのエアコンの取扱説明書で具体的な操作方法を確認し、最適な設定を見つけましょう。

寒くならない除湿の方法

エアコンの除湿で寒くなってしまう問題は、適切な機能選択と補助的な対策を組み合わせることで解決できます。室温を下げすぎずに効果的な除湿を実現する具体的な方法をご紹介します。

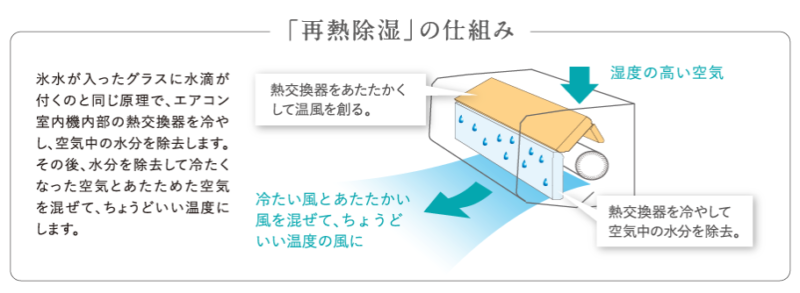

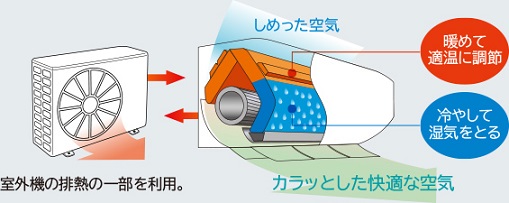

再熱除湿機能を活用する

再熱除湿は、室温を維持しながら湿度だけを下げることができる高度な除湿方式です。通常の除湿工程に加熱プロセスを組み合わせることで、寒さを感じることなく快適な除湿が可能になります。

再熱除湿のメリット・デメリット

📈 再熱除湿の主な利点:

- 室温を大きく下げずに除湿が可能

- 快適な温度を保ちながら湿度管理ができる

- 寒がりな人でも快適に使用できる

📉 再熱除湿の注意点:

- 電気代が比較的高くなる傾向

- 機器の価格が高め(25万円以上)

- 一般的な除湿機能と比べて消費電力が大きい

電気代との比較

再熱除湿は冷却と加熱の二重のプロセスを使用するため、通常の弱冷房除湿よりも多くの電力を消費します。

| 除湿方式 | 消費電力目安 | 除湿量目安 | 適用シーン |

|---|---|---|---|

| 弱冷房除湿 | 300W~500W | 800ml/h~1,200ml/h | 一般的な除湿 |

| 再熱除湿 | 600W~800W | 1,200ml/h~1,460ml/h | 寒さを避けたい場合 |

⚡ 再熱除湿が有効なシーン:

- 梅雨時期の長時間の除湿運転

- 寒がりな家族がいる家庭

- 温度に敏感な高齢者や小さな子どもがいる環境

- 室内干しを行う際の衣類乾燥

除湿乾燥機との使い分け

除湿乾燥機は、エアコンの除湿機能とは異なり、室温を下げることなく効率的に湿気を取り除くことができる専用機器です。部屋の温度を維持したまま除湿したい場合の理想的な選択肢となります。

エアコンvs除湿機の選択基準

| 状況 | エアコン除湿 | 除湿乾燥機 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 梅雨時期 | △ | ◎ | 室温を下げずに除湿可能 |

| 真夏 | ◎ | △ | 冷房効果も同時に得られる |

| 冬場の結露対策 | × | ◎ | 暖房と併用しやすい |

| 洗濯物の室内干し | △ | ◎ | 効率的な乾燥が可能 |

🔄 使い分けの基本原則:

- 温度も下げたい:エアコンの冷房除湿

- 湿度だけ下げたい:除湿乾燥機

- 電気代を抑えたい:エアコンの弱冷房除湿

- 確実に除湿したい:除湿乾燥機

併用時の効果的な使い方

除湿乾燥機とエアコンを併用する場合は、役割分担を明確にすることが重要です。

🏠 効果的な併用方法:

- エアコン:部屋全体の温度管理

- 除湿機:局所的な湿度管理(クローゼット周辺、洗濯物周辺)

- 設置場所:除湿機は湿気がこもりやすい場所の近く

- 運転タイミング:日中は除湿機、夜間はエアコン除湿

その他の寒さ対策

機械的な除湿以外にも、補助的な対策を組み合わせることで、より快適な室内環境を作ることができます。

サーキュレーターとの併用

サーキュレーターを活用することで、除湿効果を高めながら体感温度を調整できます。

🌀 サーキュレーター活用のポイント:

- 空気の循環により湿気を効率的に除去

- 風による涼感効果で設定温度を高めに調整可能

- 除湿した空気を部屋全体に均等に行き渡らせる

- 電力消費はエアコンより大幅に少ない(20W~50W程度)

効果的な配置方法:

- エアコンから離れた場所に設置

- 天井に向けて設置し、空気を循環させる

- 洗濯物がある場合は、洗濯物に向けて風を送る

衣類での温度調整

除湿運転時の寒さは、適切な服装選択でも対策できます。

👕 寒さ対策の服装ポイント:

- 薄手の長袖で温度調整

- 重ね着により細かな体温調整

- 足元の保温(スリッパ、ソックス)

- 肩掛けやブランケットで局所的な保温

⚠️ 注意事項:

- 過度な厚着は除湿効果を実感しにくくする

- 通気性の良い素材を選択する

- 室温に応じて脱ぎ着しやすい服装を心がける

これらの対策を適切に組み合わせることで、快適性と除湿効果を両立した室内環境を実現できます。特に梅雨時期や湿度の高い日には、複数の方法を使い分けることで最適な室内環境を維持できます。

なぜエアコンの除湿は寒くなるのか

エアコンの除湿機能を使うと部屋が寒くなるのは、実は除湿と冷房が同じ仕組みで動作しているからです。多くの方が「除湿だけしたいのに寒くなる」と感じますが、これはエアコンの基本的な仕組み上、避けられない現象なのです。

除湿の仕組みと温度が下がる理由

エアコンの除湿は以下のような流れで行われます。

🔄 除湿の基本プロセス:

- 空気を冷却して水蒸気を水滴に変える

- 発生した水滴を室外機から排出する

- 冷やされた空気を室内に戻す

この過程で重要なのは、湿度を下げるには必ず空気を冷やす必要があるという点です。これは物理法則に基づいており、空気中に含むことができる水蒸気の量(飽和水蒸気量)は温度と密接な関係があるためです。

たとえば、冷たい飲み物のグラスの表面に水滴がつく現象と同じ原理です。グラスの周りの空気が冷やされることで水蒸気が水滴となって現れます。エアコンの除湿も同様に、空気を冷やすことで水蒸気を取り除いているのです。

⚙️ 除湿時の特徴:

- 温度センサーではなく湿度センサーを基準に動作

- 設定湿度になるまで冷却し続ける

- 室温よりも湿度を優先して制御

つまり、除湿モードでは湿度を下げることを優先するため、室温が下がり続けることになります。これが「除湿なのに寒い」と感じる根本的な理由なのです。

冷房モードとドライモードの違い

エアコンの冷房モードと除湿モードは、一見似ているように見えますが、その制御方法には大きな違いがあります。

| 項目 | 冷房モード | 除湿モード |

|---|---|---|

| 制御基準 | 温度を基準に運転制御 | 湿度を基準に運転制御 |

| 運転方式 | 強めの冷房を間欠運転 | 弱い冷房運転を継続 |

| 優先項目 | 設定温度の達成 | 設定湿度の達成 |

| 消費電力 | 短時間で大きな電力使用 | 長時間で少ない電力使用 |

冷房モードでは、室温が設定温度になることを最優先します。たとえば25℃に設定した場合、エアコンは室温が25℃になるまで強めに運転し、その後は温度を維持するために間欠運転を行います。このとき、湿度も同時に下がりますが、それは副次的な効果として捉えられています。

一方、除湿モードでは状況が異なります。湿度が目標値に達するまでは温度に関係なく運転を続けるため、室温が予想以上に下がることがあります。これは、除湿を優先する制御方式の特徴です。

季節・シーン別の最適な設定方法

梅雨時期の除湿設定

梅雨時期は1年で最も湿度管理が重要になる季節です。高温多湿な環境は、不快感だけでなくカビや結露の原因にもなるため、適切な除湿対策が必要になります。

湿度重視の設定ポイント

🌧️ 梅雨時期の基本設定:

- **室温26~28℃**を基本とする

- 外気温との差は5~6℃以内に抑える

- **湿度は50~60%**を目標にする

- 就寝時は27~28℃に設定を上げる

最適な設定温度は、外気温との関係を考慮しながら決定することが重要です。一般的な目安として外気温より約7度低い設定が効果的とされています。

💡 効果的な湿度管理の方法:

- 朝一番の換気で夜間にたまった湿気を排出

- 晴れ間を見つけたら積極的に換気

- サーキュレーターを活用して空気を循環

- 除湿運転は長時間の連続使用が効果的

結露対策との両立

結露対策は、梅雨時期の重要な課題です。結露はカビやダニの発生源となるだけでなく、建材の劣化にもつながる可能性があります。

🏠 結露を防ぐための具体策:

- 窓周りの通気を良くする

- 室内の温度差を作らない

- 壁際の家具は壁から少し離して設置

- 結露が発生しやすい場所に除湿剤を設置

特に注意が必要なのは、外出時や就寝時の除湿対策です。これらの時間帯は以下のような工夫が効果的です。

⏰ 時間帯別の対策ポイント:

- 外出前:除湿運転を行い、湿度を下げておく

- 就寝時:弱めの除湿運転を継続

- 在宅時:こまめな換気と除湿の組み合わせ

- 料理や入浴後:換気扇を積極的に活用

夏場の除湿と冷房の使い分け

夏場の室内環境管理では、温度と湿度のバランスが重要です。特に蒸し暑い日本の夏は、単なる温度管理だけでなく、湿度にも注目する必要があります。

気温に応じた切り替え基準

🌡️ 冷房と除湿の選択基準:

- 気温が高く湿度も高い:冷房運転を優先

- 蒸し暑いが気温は高くない:除湿運転が効果的

- 朝晩の比較的涼しい時間:除湿のみで対応

- 外出前後の短時間:パワフル冷房で一気に冷やす

快適な室内環境を作るためには、温度と湿度の両方に配慮が必要です。一般的に、夏場の快適な室内環境の目安は室温25~28℃、湿度50~60%、気流0.2~0.3m/sです。

🏡 室内環境改善のポイント:

- カーテンやブラインドで日射を調整

- 扇風機やサーキュレーターで適度な気流を作る

- 観葉植物で自然な加湿効果を活用

- 温度計と湿度計で常に環境をチェック

省エネ効果を高める方法

省エネのポイントは、エアコンの効率的な運用と自然の力の活用です。電気代の節約と快適性の両立を目指します。

💰 省エネ効果を高める工夫:

- 早朝の涼しい時間帯に換気を行う

- 日中は遮熱・断熱を徹底する

- 設定温度は控えめに調整

- フィルターの定期清掃で効率を維持

- 間欠運転を活用して電力消費を抑える

特に注意したいのは、外気温との関係です。室内外の温度差が大きすぎると、体調を崩す原因になったり、電力の無駄遣いにつながったりします。**室内外の温度差は5~6℃**を目安に、急激な温度変化は避けることが重要です。

就寝時・外出時の設定

タイマー機能の活用法

睡眠や外出時のエアコン使用では、タイマー機能の効果的な活用が快適性と省エネ性の両立につながります。

⏰ 効果的なタイマー活用例:

- 起床1時間前に除湿開始

- 外出時は2~3時間で自動停止

- 就寝時は弱めの設定で運転

- 洗濯物乾燥時は4~5時間の設定

外出時の設定では、帰宅時の快適性を考慮しながら、無駄な電力消費を避けることがポイントです。特に梅雨時期や湿度の高い日は、短時間の外出でも除湿運転を継続することで、帰宅時の不快感を軽減できます。

夜間の快適な設定温度

就寝時の除湿設定は、睡眠の質と体調管理に直接影響します。寝ている間の体温調節機能は日中よりも低下するため、適切な温度設定が重要です。

🌙 就寝時の推奨設定:

- 除湿モード:27~28℃に設定

- 湿度目標:50~60%を維持

- 風向き:直接体に当たらないよう調整

- タイマー:3~4時間後に自動停止

特に寒がりの方や高齢者・小児がいる家庭では、再熱除湿機能の使用を検討することをおすすめします。電力消費は増加しますが、室温を下げすぎることなく快適な湿度を維持できます。

外出時は、帰宅時刻の1~2時間前からタイマーで運転開始することで、快適な室内環境で迎えることができます。また、洗濯物の室内干しがある場合は、乾燥時間を考慮して4~6時間程度の長めの設定が効果的です。

よくある質問と解決方法(FAQ)

- 設定温度は何度がベスト?

-

季節や生活シーンによって異なりますが、基本的な目安は以下の通りです。

❄️ 季節別の推奨設定温度:

- 夏季:26~28℃

- 梅雨時:27℃前後

- 冬季:20~22℃(除湿使用時)

ただし、これらは目安であり、個人の体感や部屋の状況に応じて1~2℃の調整を行うことが重要です。寒がりの方は設定温度を上げるか、再熱除湿機能の使用を検討してください。

- ドライにしても湿度が下がらない時は?

-

湿度が下がらない場合は、以下の原因と対策を確認してください。

🔧 チェックポイントと対策:

- フィルターの目詰まり:定期的な清掃を行う

- 部屋の密閉が不十分:窓やドアをしっかり閉める

- 除湿能力の不足:部屋の広さに合った設定を確認

- 換気のタイミング:湿度の低い朝晩に換気する

- 湿気の発生源:洗濯物や観葉植物の配置を見直す

それでも改善しない場合は、除湿乾燥機との併用やサーキュレーターによる空気循環が効果的です。

- 除湿と冷房はどう使い分ける?

-

基本的な使い分けの目安は気温と体感です。

🌡️ 状況別の選択基準:

- 気温28℃以上:冷房モード

- 気温25~27℃で蒸し暑い:除湿モード

- 朝晩の涼しい時間:除湿モード

- 真夏の日中:冷房モード

蒸し暑いがそれほど暑くない場合は除湿が適しています。逆に単純に暑い場合は冷房を選択してください。

- 外気温との差は何度まで?

-

健康面と省エネルギーの観点から、室内外の温度差は5~6℃以内に抑えることが推奨されます。

⚠️ 温度差が大きすぎる場合のリスク:

- 体調不良の原因になる

- 結露が発生しやすくなる

- 電気代が増加する

- 外出時の温度差で体への負担が増す

特に高齢者や小児がいる家庭では、温度差をより小さく抑えることが大切です。

- 再熱除湿は必要?

-

再熱除湿の必要性は、使用環境や家族構成によって判断します。

✅ 再熱除湿が有効なケース:

- 寒がりな人がいる家庭

- 高齢者や小児がいる環境

- 長時間の除湿が必要な場合

- 室温を下げたくない梅雨時期

ただし、電力消費が増加するため、通常の除湿で問題ない場合は無理に使用する必要はありません。電気代は1.5~2倍程度になることを考慮して選択してください。

- メーカーごとの設定の違いは?

-

主要メーカーごとに独自の除湿技術と設定方法があります。

🏭 メーカー別の特徴:

- ダイキン:「ドライプラス2度」で設定温度より2℃高い送風温度

- パナソニック:「選べるしつど設定」で50%・55%・60%から選択

- 三菱電機:「プレミアム除湿」で再熱方式による快適除湿

- 日立:「カラッと除湿」で室温維持しながら除湿

ダイキンの「プラス2度」機能は特に人気が高く、除湿しながら寒さを軽減できます。お使いのエアコンの取扱説明書で、どの除湿機能が搭載されているかを確認してください。

まとめ

エアコンの除湿で寒くなるのは、湿度を下げるために空気を冷却する必要があるという物理的な仕組みによるものです。除湿モードでは湿度を優先して制御するため、室温が予想以上に下がってしまいます。

快適な除湿を実現するための重要なポイントは温度と湿度のバランスです。基本的な設定として**室温26~28℃、湿度50~60%**を目安にし、外気温との差は5~6℃以内に抑えることで、体調への負担を軽減できます。

寒さ対策として最も効果的なのは、メーカー独自の機能を活用することです。ダイキンの「ドライプラス2度」、パナソニックの「選べるしつど設定」、三菱電機の「プレミアム除湿」など、各メーカーが提供する機能を使い分けることで、寒さを感じにくい除湿が可能になります。

再熱除湿機能は電気代が高くなりますが、寒がりの方や高齢者・小児がいる家庭では有効な選択肢です。また、除湿乾燥機との併用やサーキュレーターによる空気循環も、室温を下げすぎずに湿度管理する方法として活用できます。

梅雨時期は湿度管理を重視し、夏場は冷房との使い分け、就寝時はタイマー機能を活用するなど、季節や生活シーンに応じた設定調整を行うことで、年間を通じて快適な室内環境を維持できます。