エアコンを22℃に設定しているのに、温度計は13℃。窓際は凍えるほど冷たく、足元から冷気が這い上がってくる。賃貸だから大掛かりな工事はできない――一人暮らしのアパートやワンルームの寒さに、諦めていませんか?

部屋が寒い原因は熱の移動で説明できます。金属製ドアは外気の冷たさを伝え、隙間から冷気が流れ込み、床から熱が奪われる。やみくもな対策では効果が出ないのは、熱移動の3つの仕組みを理解していないからです。

この記事では、科学的原理に基づいた寒さ対策を解説します。都内アパートでの実証では室温が3度上昇しました。玄関ドア、窓、床の3箇所を重点的に対策する方法を、予算別(3,000円〜10,000円)で紹介。賃貸でも原状回復が可能な方法だけを厳選しています。

この記事を読めば、室温を3〜5度改善しながら暖房費を節約でき、快適な冬を過ごせます。正しい対策を知れば、モヘアシール1つから始められる簡単な方法で、賃貸でも部屋を暖かくできるのです。

玄関ドアの寒さ対策|アパート・賃貸でできる防寒方法

玄関の寒さは、一人暮らしの部屋が冷える大きな原因です。特にワンルームや1Kの場合、玄関ドアから入った冷気が直接居住スペースに流れ込んでしまいます。

玄関ドアが寒い原因

玄関ドアの寒さは、ドアの材質と構造に大きく影響されます。アパートの玄関ドアは防犯性を重視して鉄製やアルミ製が一般的ですが、これらの金属は熱を伝えやすい特性があります。

🔍 材質別の熱伝導率

鉄製ドアは熱伝導率が約80W/mKと高く、外の冷たさがそのまま室内に伝わります。アルミ製ドアはさらに熱伝導率が高く約237W/mKにも達するため、冬場は特に玄関周りが冷え込みやすくなります。触ってみると、ドア表面が非常に冷たくなっているのがわかるはずです。

賃貸物件では原状回復が可能な対策を選ぶことが重要です。大規模な工事や取り付けが必要なものは避け、粘着テープは跡が残りにくいものを使用し、取り外しが容易な製品を選びましょう。

賃貸でできる玄関の防寒対策

💰 予算別のおすすめ対策

3,000円以下でできる対策:

- 玄関ドアの隙間テープ

- ドアポスト用断熱カバー

- マグネット式のれん

5,000円以下でできる対策:

- 断熱シート(ドア全面用)

- 玄関マット(断熱タイプ)

- すき間モヘアシール

10,000円以下でできる対策:

- 間仕切りカーテン(断熱タイプ)

- 玄関ドア用断熱パネル

- 防寒具一式(マット・カーテン・テープ類のセット)

これらの対策を組み合わせることで、玄関周りの温度を2〜5度程度改善することが可能です。特に、隙間からの冷気を防ぐ対策とドアからの熱伝導を防ぐ対策を併用すると効果的です。

玄関ドアの種類別対策

🚪 鉄製ドアの防寒方法

鉄製ドアは熱伝導率が高く、外気温の影響を直接受けやすい特徴があります。

表面対策: 断熱シートの貼り付け、アルミシートによる放射熱の反射、断熱マットの設置が効果的です。

隙間対策: モヘアシールでの気密性向上、ドア下部の隙間テープ、ドアポストカバーの設置で冷気の侵入を防ぎます。

🚪 アルミ製ドアの防寒方法

アルミ製ドアは鉄よりもさらに熱伝導率が高く、室内外の温度差の影響を受けやすいため、総合的な対策が必要です。

熱伝導対策: 厚手の断熱シート、発泡ウレタンシート、二重構造の断熱パネルを使用します。

結露対策: 除湿シートの設置、通気性を確保した断熱材の使用、結露防止テープの活用で結露を防ぎます。

🚪 木製ドアの防寒方法

木製ドアは比較的断熱性が高いものの、経年劣化による隙間からの冷気侵入に注意が必要です。

経年対策: 隙間テープでの目地埋め、気密性の高いドアストッパー、戸当たりゴムの交換を行います。

補強対策: 断熱カーテンの追加、玄関マットでの床面断熱、簡易二重ドア化で防寒性を高めます。

ドアの隙間を塞ぐ

ドアのように人が出入りできる部分は空気も出入りします。上下左右の隙間を確認して、少しでも隙間があれば塞ぎましょう。これだけで体感温度が大きく変わります。

📦 隙間対策用の商品

隙間の大きさや場所によって、適切な商品を使い分けることが重要です。

ドア下部の隙間: ドア下部シールテープを使用します。厚さ1mm×幅40mm程度のものが一般的で、床との隙間を効果的に塞ぎます。

引き戸や大きめの隙間: 波型テープが適しています。戸当たり部分の隙間が大きい場合に効果的です。

細かい隙間: モヘアシールが便利です。4mm〜9mmと毛の長さに種類があります。4mmや6mmなど短い方から試すのがおすすめです。9mmは隙間が大きくないとドアが閉まらなくなることがあります。

個人的にはモヘアシールが最も重宝しています。様々な場所の隙間に対応でき、貼り直しも比較的簡単です。

ドアポストの寒さ対策

意外と見落としがちなのがドアポストからの冷気です。郵便受けの隙間から想像以上に冷たい空気が流れ込んできます。

📮 ドアポスト対策の方法

完全に使わない場合: ドア外側の投函口をマスキングテープで目張りしてしまいます。マスキングテープなら後で剥がしやすく、賃貸物件でも安心です。

使用する場合: 内側の開閉部分に影響がない範囲で隙間を塞ぎます。上記の隙間テープを使ってもいいですし、マスキングテープで内側から隙間を塞ぐだけでも効果があります。

ドアポストの隙間を塞ぐだけで、冷気の流入をかなり減らせます。特に風の強い日は効果を実感できるはずです。

ワンルームの玄関と部屋の間仕切り

ワンルームは玄関と居住スペースが空間的につながっているため、間仕切りを作って簡易的な1Kのようにすることが効果的です。玄関からの冷気が流れてくるのを抑えられますし、室内の暖かい空気が玄関へ逃げることも減らせます。

🎭 のれんで簡易間仕切り

最も手軽なのが**暖簾(のれん)**です。つっぱり棒で簡単に設置でき、出入りもスムーズです。ただし、暖簾だと下部に隙間が空いた状態になるため、断熱効果は限定的です。

厚手の断熱タイプのれんを選ぶと、通常のものより効果が高まります。マグネット式で自動的に閉まるタイプもあり、冷気の侵入を最小限に抑えられます。

🚪 間仕切りカーテンでしっかり防寒

しっかり間切りたい場合は、床までぴったり届く間仕切りカーテンがおすすめです。断熱エコスクリーンなどの商品を使えば、床との隙間なく冷気を遮断できます。

設置方法: 基本的につっぱり棒で吊るします。太さ3cm以下の細いつっぱり棒であれば多くの間仕切りカーテンで使用可能です。幅は部屋の構造に合わせて必要な長さを選んでください。

つっぱれない場合: 壁に穴を開けずに設置できるワンタッチ房掛けを使えば、粘着シートで壁に固定してつっぱり棒をかけられます。

間仕切りの断熱効果が大きくなるほど利便性が下がる(人も通り抜けづらい)ので、生活スタイルに合ったものを選びましょう。

玄関ドアに断熱シートを貼る

隙間ではなく、ドアそのものが冷たくなってしまい室内に冷たさが伝わってしまう場合は、断熱シートをドアに貼る対策が効果的です。特に鉄製やアルミ製のドアの建物では、効果をはっきり実感できます。

🛡️ 断熱シートの選び方

発泡ポリエチレン素材のものがおすすめです。本来はカーペットの下に敷くホットマット用の断熱材ですが、ドアに貼ることで熱伝導の低さで熱移動を防ぎ、さらにアルミ面で熱放射を跳ね返します。

注意点: アルミむき出しのシートだと見栄えが悪いので、気になる場合は断熱シートの上からポスターやレースのカーテンを貼るなど工夫しましょう。

外からの冷たさが伝わりづらくなり、室内の熱はアルミ面に反射して戻ってきます。玄関周りが暖かくなったと実感できるはずです。

部屋が寒い原因|熱の移動を理解して効果的に対策

寒さ対策を効果的に行うには、まず寒さの科学的な原因を理解することが重要です。部屋の温度低下は、熱の移動という物理現象によって引き起こされます。

部屋が寒くなる仕組みは、外気の冷たさが室内に入ってくること、そして室内の暖かい空気が外に逃げることです。これらは3種類の熱移動(伝熱)のメカニズムによって発生します。

熱が移動する3つの仕組み

🔬 熱伝導:物体を通じて直接伝わる熱

物体を通じて熱が直接伝わる現象です。例えば、フライパンを火にかけると、底面から持ち手まで熱が伝わっていきます。

物質によって熱の伝わりやすさ(熱伝導率)が異なります。金属は熱伝導率が高く、木材や空気は低い傾向があります。この性質を利用して、断熱材による対策が可能です。

🌬️ 熱伝達:空気の流れで運ばれる熱

空気などの流体の移動によって熱が運ばれる現象です。部屋ではすきま風がこれにあたります。

暖かい室内の空気が隙間から外に逃げ、代わりに冷たい外気が入ってくることで室温が下がります。窓やドアの気密性を高めることで対策できます。

☀️ 熱放射:電磁波として放出される熱

物体から電磁波として放出される熱エネルギーです。電子レンジの加熱や太陽からの熱がこの例です。

特徴的なのは、真空でも伝わることです。太陽の熱は、マイナス50度以下の宇宙空間を通過して地球に到達します。この熱は地球の大気や地表に当たることで私たちが感じる暖かさに変換されます。

科学的根拠に基づく寒さ対策の選び方

寒さの問題は、先に説明した熱移動の原理に基づいて対策を講じることで効果的に解決できます。単に「暖かそう」という感覚的な選択ではなく、科学的な根拠に基づいた対策を選ぶことで、より確実な効果が期待できます。

🎯 対策の選び方の3つのポイント

- 熱伝導への対策: 断熱材の活用、二重構造による空気層の確保、熱伝導率の低い素材の使用が効果的です。

- 熱伝達への対策: 隙間テープによる気密性の向上、戸当たりの調整、窓やドアの防風材の設置で冷気の流入を防ぎます。

- 熱放射への対策: 反射材の活用、断熱カーテンの使用、窓の断熱フィルム施工で熱の逃げを防ぎます。

これらの原理を理解することで、市販の防寒グッズや対策方法の効果を事前に判断できます。効果の高い対策を選ぶためのポイントは、単一の対策に頼るのではなく、複数の熱移動に対応した総合的なアプローチを取ることです。

窓の寒さ対策|賃貸でできる断熱方法

カーテンを二重にする

まずはカーテンを二重にしていない場合は、レースカーテンと厚手のカーテンの2枚をしっかりつけましょう。これだけでもカーテンとカーテンの間に空気の層ができるので断熱効果があります。

🪟 カーテン選びのポイント

可能であれば、薄いレースカーテンではなく断熱効果のあるレースカーテンを使えば、より冷え対策になります。UVカット機能や保温機能を備えたミラーレースカーテンなどがおすすめです。

カーテンの丈も重要です。窓枠より長めにして、床との隙間を最小限にすることで、冷気の侵入を効果的に防げます。

断熱カーテンを追加する

通常のカーテンに追加する形で、冷気を防ぐ専用のカーテンライナーをつける方法もあります。これはカーテンといっても布ではなく、透明なビニール素材のものです。

冷蔵庫の中にビニールシートを貼って省エネにするのと同じ原理で、冷気の侵入を防ぎます。通常のカーテンより長めにして床との隙間も無くすような設置方法になります。

採光性のあるタイプを選べば、日中も暗くならずに断熱効果を得られます。

窓サッシの断熱対策

意外と見落としがちなのが**窓のサッシ(フレーム部分)**です。アルミ製のサッシがよく使われていますが、アルミは熱伝導率が非常に高いため、外部の冷気が伝わってしまいます。

🧊 サッシが冷たくなる理由

ガラスに比べたら面積は少ないですが、アルミの熱伝導率は約237W/mKと非常に高く、外気温の影響を強く受けます。触ってみると、サッシがとても冷たくなっているのがわかると思います。

対策方法: サッシ用の断熱テープを貼って対応しましょう。柄も色々あるので、お好きなデザインを選べます。幅4cm×長さ7m程度のものが使いやすいサイズです。

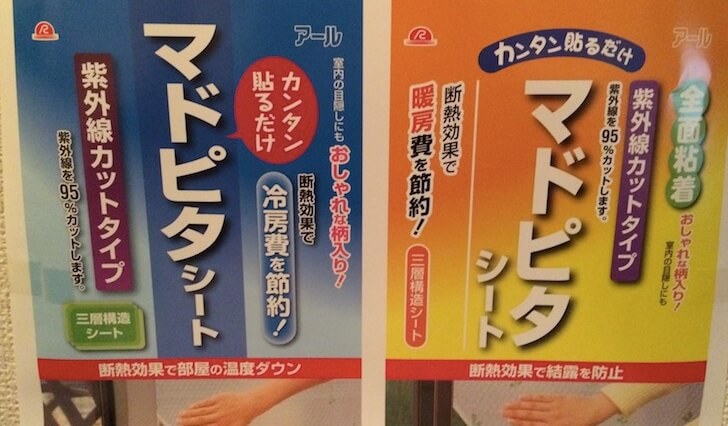

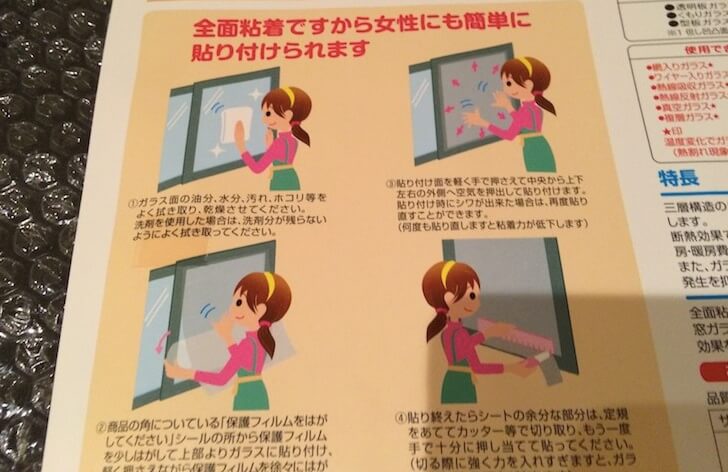

窓ガラスに断熱シートを貼る

窓ガラスからの冷えを防ぐ最も効果的な方法の一つが、断熱シート(プチプチ)を貼ることです。商品の梱包などで使われる緩衝材を窓に貼ることで、二重窓のような構造にします。

🛡️ 断熱シートの種類と効果

普通にプチプチを貼ってもいいですし、窓に貼る専用の断熱シート商品もあります。サンドイッチ構造になっていて、凸凹が表面に出ていないタイプの方が断熱効果が高くなります。

粘着タイプと水貼りタイプ: デコボコ(ザラザラ)のガラスには、粘着タイプの断熱シートを選びましょう。水貼りタイプは凸凹面には張り付きません。

プチプチの中にある空気が、ガラスに比べて熱伝導率が低いので熱が伝わりにくくなります。紫外線カット機能付きのタイプもあり、家具や床の日焼け防止にも役立ちます。

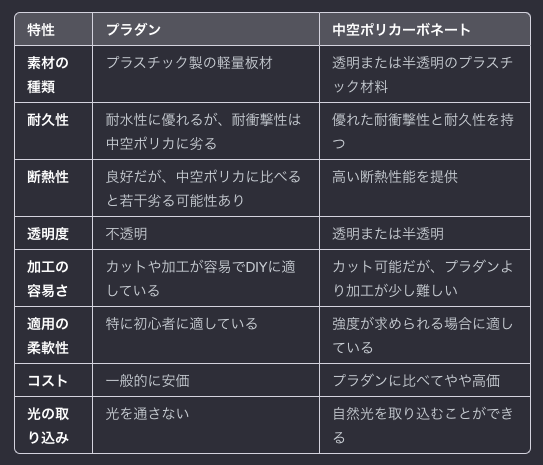

プラダン・中空ポリカで二重窓をDIY

より本格的な対策として、プラダン(プラスチックダンボール)や中空ポリカーボネート板を使って二重窓化するDIY方法があります。断熱性や防音性を高めるだけでなく、エネルギー効率を高めて暖房費の削減にもつながります。

🔨 窓に直接貼る方法

必要なサイズのプラダンまたは中空ポリカを準備し、窓のサイズに合わせてカットします。両面テープや窓枠にフィットするように固定用の金具を使用して、材料を窓に取り付けます。

隙間がないかを確認し、必要であれば隙間テープで密閉します。この方法は簡単に取り外しが可能で、手軽に断熱効果を得られます。

🔨 フレームを作成して二重窓化する方法

プラダンまたは中空ポリカを入れるためのフレームを木材やアルミフレームで作成します。作成したフレームに合わせて材料をカットし、ネジや金具で強固に固定します。

作成した二重窓を既存の窓枠に合わせて取り付けます。取り付けはヒンジや取り外し可能な固定具を使用すると良いでしょう。隙間がないかを確認し、必要に応じて隙間テープやシーリング材で密閉します。

この方法では、より高い断熱効果と防音効果を期待できますが、少し手間がかかります。

床の寒さ対策|フローリングの冷えを防ぐ方法

隙間を無くしても、構造的に床が冷えやすくなっており、そのせいで室温が下がっていることも考えられます。また、冷たい空気は下に集まりますので、どうしても足元が冷えてしまいます。

ホットカーペットで足元を暖める

ホットカーペットは床に座る生活をしている人にとって、最も効果的な寒さ対策の一つです。

⚡ ホットカーペットの利点

直に足元を暖めてくれるので体感的にとても暖かく感じます。暖房器具と異なり、乾燥の心配がないのも大きなメリットです。

暖房器具の中では価格がお手頃で、初期投資を抑えられます。低い位置を温めるので空気が循環し、部屋全体が温まりやすくなります。

サイズも1畳用から3畳用まで選べるので、部屋の広さや生活スタイルに合わせて選びましょう。左右で暖房面を切り替えられるタイプなら、さらに電気代を節約できます。

カーペットの下に断熱マットを敷く

カーペットやホットカーペットの下に断熱シート(保温マット)を敷くことで、さらに床冷えを防げます。

🔥 断熱マットの効果

床からの冷気を防ぎ、ホットカーペットの熱が床に逃げるのを防ぐため、暖房効果がアップします。発泡ポリエチレン素材のものが断熱性に優れています。

アルミ蒸着フィルムが施されたタイプなら、熱を反射して上方向に戻すため、さらに保温効果が高まります。厚さは8mm程度のものがクッション性と断熱性のバランスが良くおすすめです。

実際に寒さ対策をしたら室温が3度上がった体験レビュー

都内のボロアパートで実際に寒さ対策を実験しました。東京の冬は寒く、間取りは1K、賃貸ですので大掛かりな防寒対策は難しい状況でした。

なるべく安上がりで、かつ賃貸でも可能な防寒対策を探して実践した結果、室温が3℃程度上昇したので、効果があったと実感しています。

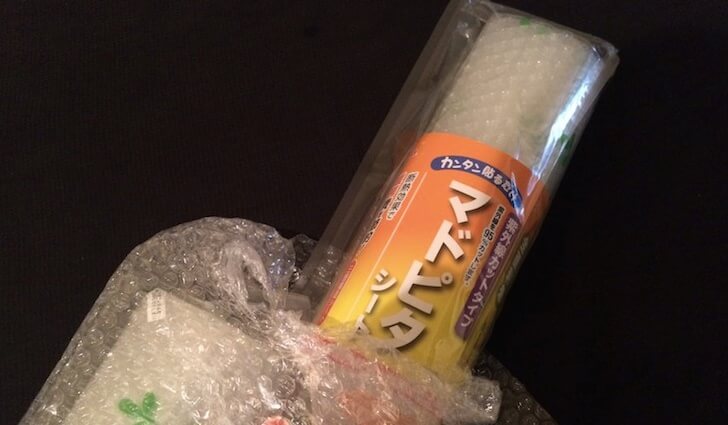

窓の防寒対策にプチプチ

実験の部屋は1Kで、間切の無い玄関ドアから直で部屋に通じるタイプです。ドアの冷気がそのまま室内に伝わります。12月は夜間エアコンを22℃設定にしていても、温度計の表示は13℃くらいでした。

🪟 使用した商品

窓ガラス用の断熱シート、いわゆるプチプチです。裏のシートを剥がせば粘着面になっているので、窓に貼るだけです。

はみ出た部分をカットするのが少し面倒でしたが、1枚5分〜10分もあれば終わります。デコボコ(ザラザラ)の窓でも問題なく貼れました。

粘着タイプの重要性: よく水張りタイプの商品がありますが、これだとデコボコ面には張り付きません。デコボコガラスの人は粘着タイプがおすすめです。

葉っぱの柄がなかなか良い見た目で、紫外線もカットしてくれるタイプでした。ここまでで、1.5℃〜2℃くらい温度計が上昇しました。触っても窓が冷たくありません。

プチプチの中にある空気が、ガラスに比べて熱伝導率が低いので熱が伝わりにくいということです。

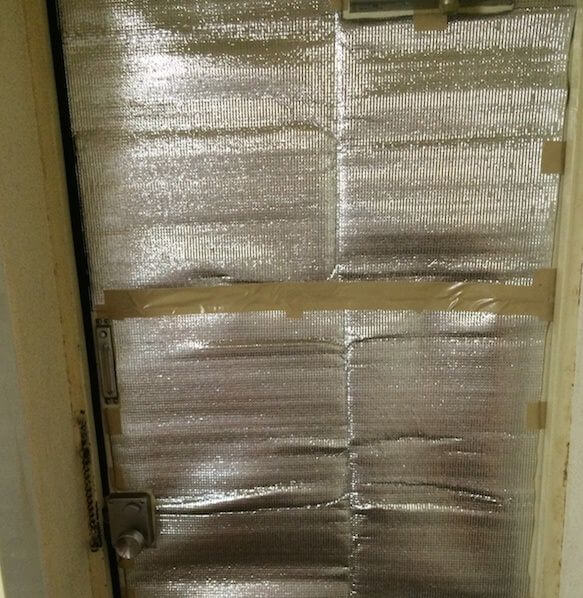

玄関ドアに断熱マットを貼った効果

続いて玄関ドアの対策です。鉄板ドアですので、熱伝導が素晴らしくドアが超冷たい状態でした。プチプチ程度では防げないと思って選んだのが、カーペット用の保温マットです。

🛡️ 本来の用途と効果

本来はカーペットの下に敷くもので、発泡ポリエチレンが熱伝導の低さで熱移動を防ぎ、さらにアルミ面で熱放射を跳ね返します。これをドアに貼付けました。

見た目は非常に悪いですが、本来の断熱材なんかは見た目こんな感じです。壁の中とか天井裏を見るとこれとそっくりです。見た目を気にする人は、この上からポスターを貼るなりレースのカーテンを貼るなりすればOKです。

貼り付け方法: 最初は剥がせるタイプの両面テープを使おうとしましたが、ポリエチレン面に全然粘着しなくて諦めました。ガムテープで代用しています。もし両面テープを使うなら、屋外タイプとか強力タイプを使うことをおすすめします。

外からの冷たさが伝わりづらくなり、室内の熱はアルミ面に反射して戻ってきます。これが終わった時点で、さらに1℃くらい温度上昇しました。玄関周りが暖かくなった気がします。

隙間を塞いだ効果

余ったプチプチは玄関ポストの囲いに使いました。穴をふさいで空気の出入りをなくすのが、熱伝達の対策です。

窓やドアの隙間を見てみてください。手を当てると意外と外の空気が流れ込んできています。これも大きな冷気の原因です。

モヘアシールで隙間を埋めましょう。4mm〜9mmくらいと毛の長さに種類がありますが、4mmや6mmなど短い方から試すのをお勧めします。9mmは結構隙間がガバガバじゃないとドアが閉まらなくなります。

寒さ対策の結果まとめ

13℃くらいだった部屋が16〜17℃になったので満足です。エアコンの設定温度を下げても同じ体感温度を保てるようになり、電気代の節約にもつながりました。

体調管理のためにも、暖房代節約にもなるので、我慢せずにしっかり対策することをおすすめします。

部屋を暖める以外の防寒対策

上記の内容で可能な限り室温を上げる対策をした上で、それでもまだ寒い・温まらない場合もあります。この場合は考えを変えて、局所的に暖める方法で寒さを乗り切りましょう。

こたつで局所的に暖める

どうしても部屋が寒いなら、いっそこたつ生活をするのも一つの手です。ワンルームや一人暮らしでも使えるサイズの商品もたくさんあります。

🍊 こたつのメリット

体を直接暖めるため、部屋全体を暖めなくても暖かく過ごせます。エアコンやストーブに比べて電気代が格段に安いのも大きな利点です。

床に座るのがつらい人は、椅子付きの高いテーブルのこたつもあります。冬以外の季節はこたつ布団を外して、普通のセンターテーブルとして使えるので、一年中活用できます。

湯たんぽで就寝時の寒さ対策

電気も火も使わないで暖を取れる湯たんぽは、昔から使われているエコな温まり方です。

💤 湯たんぽのメリット

熱すぎることもなく、空気を乾燥させることもないので寝るときも安心です。布団の中に入れておけば、朝まで暖かさが持続します。

お湯を入れるタイプだけでなく、充電式のものもあります。カバーもオシャレなものからカワイイものまで様々で、インテリアとしても楽しめます。

電気毛布と違って低温やけどのリスクが低く、電気代もかからないため、経済的にも優しい暖房方法です。

防寒インナーを着用する

防寒性能の高いインナーを常時着ておくのも効果的です。体感温度を2〜3度上げることができます。

👕 おすすめの防寒インナー

ユニクロのヒートテックが人気です。極暖タイプや超極暖タイプなど、寒さの度合いに応じて選べます。

重ね着する場合は、吸湿発熱素材のインナー→空気を含む中間着→風を通さないアウターの順番が効果的です。首、手首、足首の「三つの首」を温めることで、体全体の保温効果が高まります。

寒さ対策 FAQ

- 一階のアパートは特に寒いですか?対策方法は?

-

一階は地面からの冷気の影響を受けやすく、二階以上より寒くなりやすい傾向があります。床の断熱対策が特に重要で、ホットカーペットの下に断熱マットを敷く、厚手のカーペットやラグを敷くことで床冷えを防げます。また、窓が地面に近い分、窓からの冷気も入りやすいため、窓の断熱対策も併せて行うと効果的です。

- 賃貸物件で家主の許可が必要な寒さ対策はありますか?

-

基本的に原状回復が可能な対策であれば、家主の許可は不要です。隙間テープ、断熱シート、つっぱり棒での間仕切りなどは問題ありません。ただし、壁に穴を開ける、強力な接着剤を使う、ドアや窓枠に加工を施すなどの対策は、事前に管理会社や大家さんに確認しましょう。跡が残りにくいマスキングテープや剥がせる両面テープを使用することをおすすめします。

- 木造アパートの寒さ対策で特に注意すべき点は?

-

木造アパートは経年劣化により隙間が多くなりがちです。気密性を高めることが最優先の対策となります。ドアや窓の隙間をモヘアシールで丁寧に塞ぎ、壁と床の境目なども確認して隙間風を防ぎましょう。また、木造は音が響きやすいため、上下階への配慮として深夜の暖房器具の使用には注意が必要です。

- 玄関の間仕切りでおすすめの方法は?

-

ワンルームの場合は、マグネット式のれんや間仕切りカーテンがおすすめです。マグネット式なら自動的に閉まるため、出入りのたびに冷気が入るのを最小限に抑えられます。より効果を高めたい場合は、床まで届く断熱エコスクリーンを使用すると、隙間なく冷気を遮断できます。つっぱり棒で簡単に設置でき、原状回復も容易です。

- 寒さ対策の効果測定はどうすればいいですか?

-

温度計を使って対策前後の室温を測定するのが最も確実です。同じ時間帯、同じ天候条件で比較しましょう。エアコンの設定温度を同じにして、実際の室温がどれだけ上がったかを記録します。また、電気代の変化も効果測定の指標になります。体感温度の変化も重要で、足元の冷えや窓際の冷気を感じにくくなったかどうかも確認ポイントです。

- 外より室内が寒く感じるのはなぜですか?

-

隙間風により室内に冷気が流れ込んでいる可能性があります。また、金属製のドアやアルミサッシから熱伝導により冷たさが伝わり、体感温度が低くなることがあります。外は日差しがあっても、室内は日当たりが悪いと冷え込みやすくなります。隙間を塞ぎ、ドアや窓の断熱対策を行うことで改善できます。

部屋の寒さ対策まとめ

部屋の寒さ対策は、玄関、窓、床の3箇所を重点的に行うことで、室温を3〜5度程度改善できます。

賃貸物件では原状回復が可能な方法を選び、隙間テープ、断熱シート、間仕切りカーテンなどを活用しましょう。科学的な熱移動の原理を理解すれば、効果的な対策を選択できます。

予算に応じて対策を組み合わせることで、暖房費の節約にもつながり、快適な冬を過ごせます。モヘアシールは様々な隙間に対応できる便利アイテムなので、一つ持っておくと重宝します。