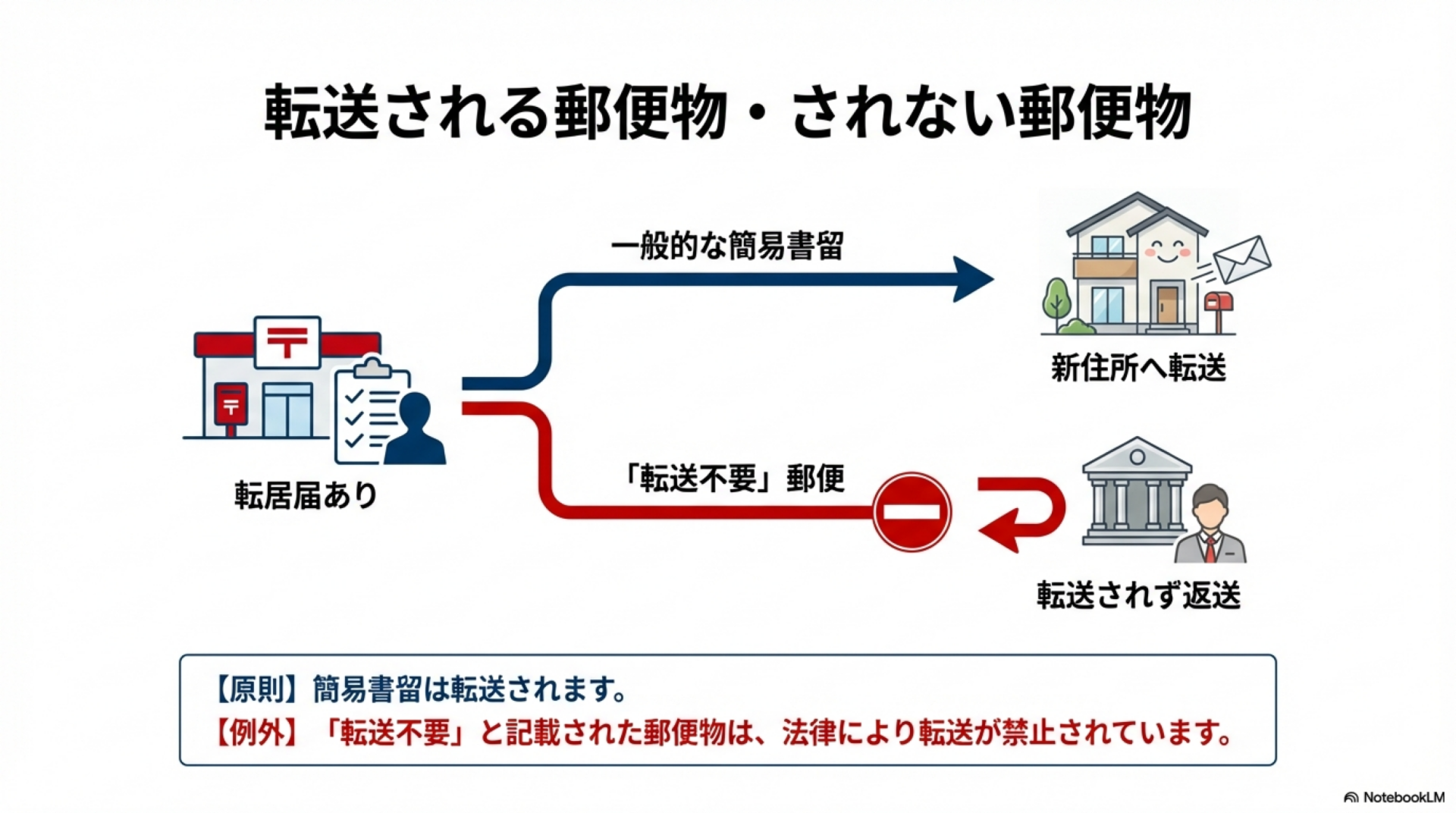

引越しの際に最も気になるのが「簡易書留は転送されるのか?」という疑問です。結論から言うと、簡易書留は基本的に転送されます。ただし、「転送不要」と記載された簡易書留は転送されないため注意が必要です。

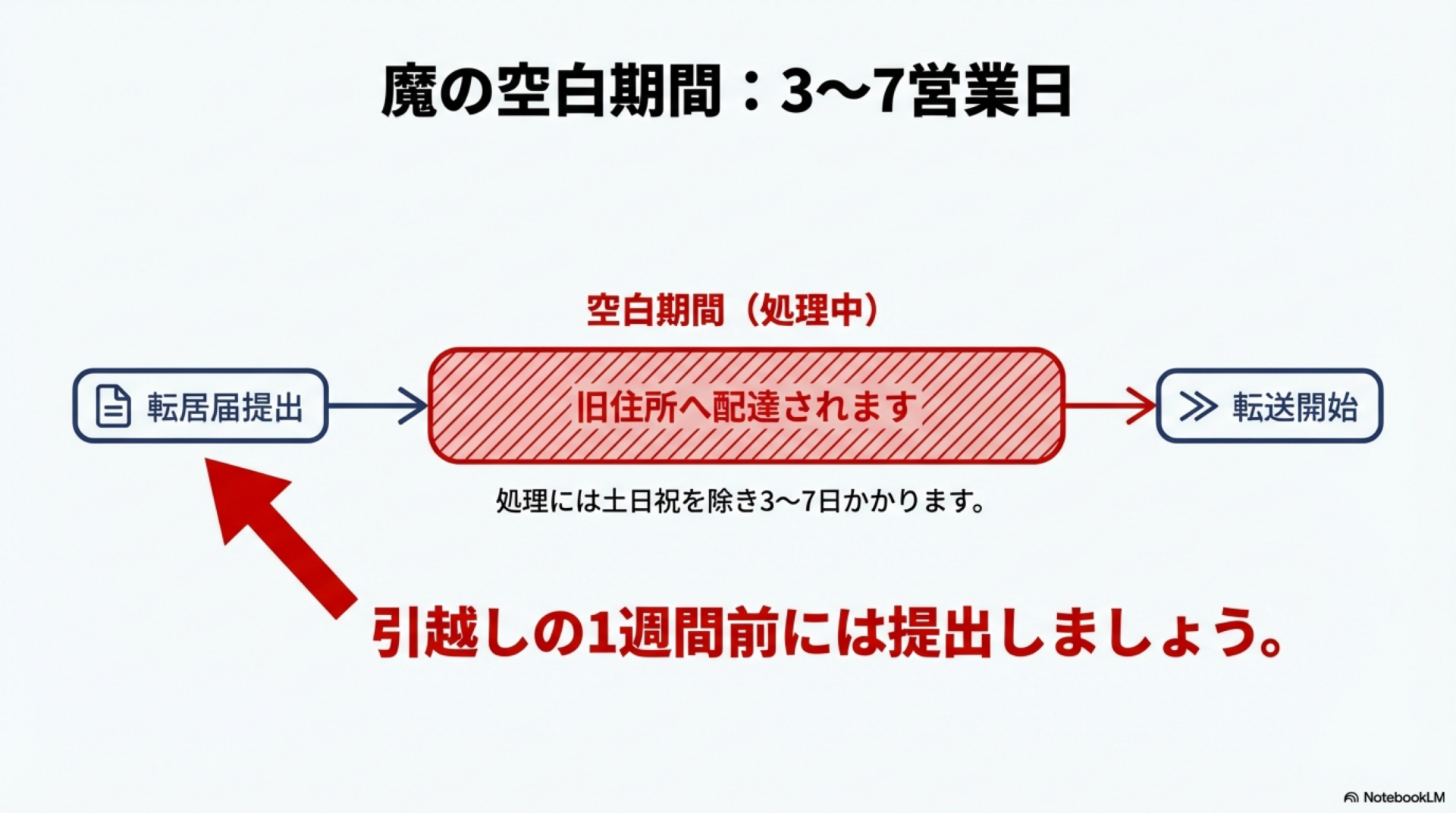

転送届を提出してから実際に転送が始まるまでには3〜7営業日ほどかかります。この期間に旧住所に届く郵便物への対応や、転送不要と表示された重要書類の取り扱いなど、知っておくべき重要なポイントがあります。

特に問題となるのが、金融機関からのクレジットカードや税金関連書類などの簡易書留です。これらは「転送不要」指定で送られることが多く、新住所への転送ができません。事前の対策を怠ると、重要な書類を受け取れないトラブルが発生する可能性があります。

この記事では、簡易書留の転送ルールから最新の転送届提出方法、転送不要郵便への対策まで、引越し時の郵便物転送について実体験に基づいて詳しく解説していきます。

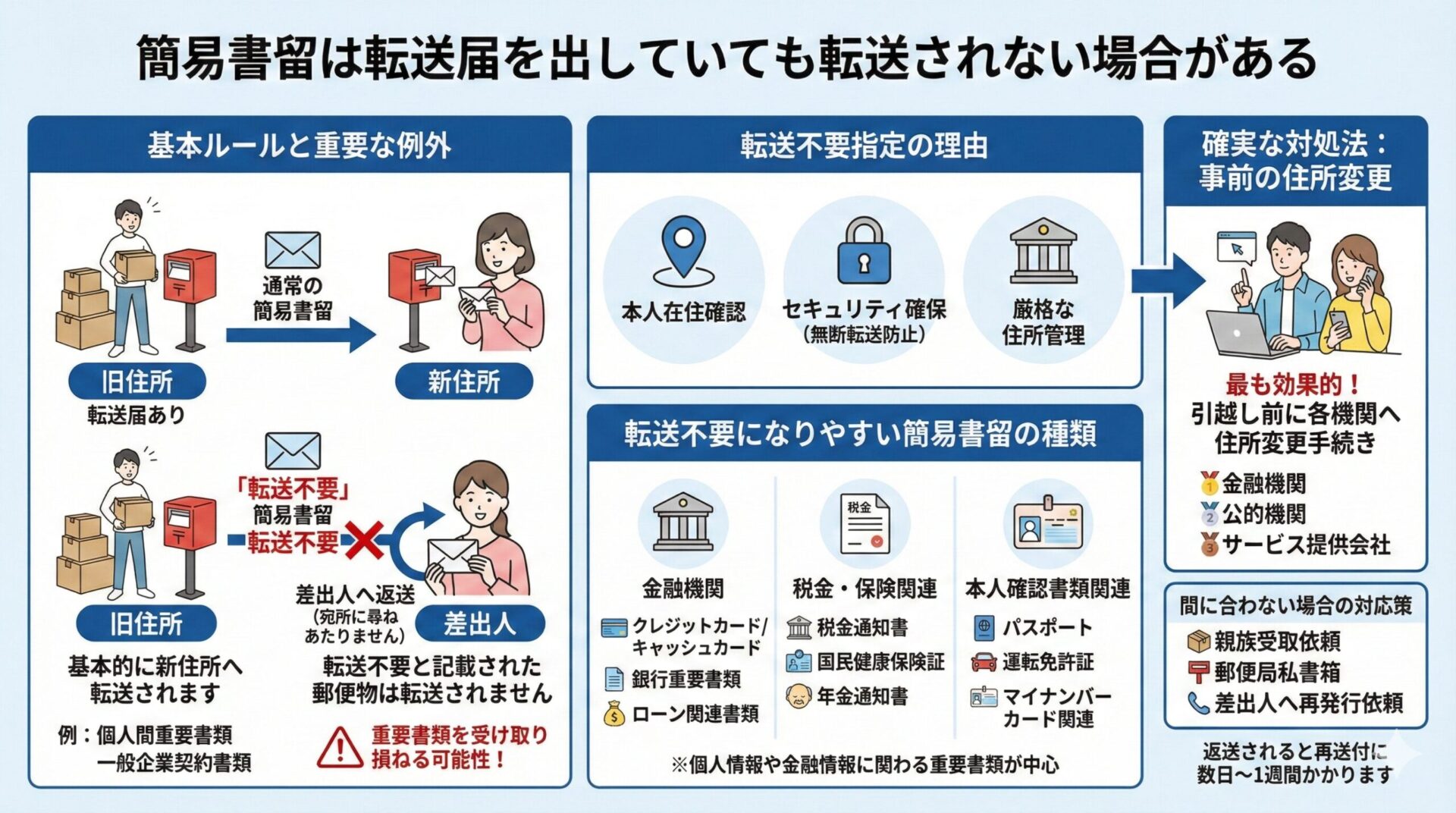

簡易書留は転送届を出していても転送されない場合がある

引越しで転送届を提出した場合、簡易書留は基本的に新住所へ転送されます。しかし、重要な例外があります。「転送不要」と記載された簡易書留は、転送届を出していても転送されません。

この違いを理解しておかないと、重要な書類を受け取り損ねる可能性があります。

簡易書留の転送ルール

通常の簡易書留の転送は、一般的な郵便物と同じルールで行われます。転送届を提出していれば、旧住所宛ての簡易書留は自動的に新住所へ転送されます。

| 転送される場合 | 転送されない場合 |

|---|---|

| 通常の簡易書留 | 「転送不要」と記載された簡易書留 |

| 個人間の重要書類 | 「転送不可」と記載された簡易書留 |

| 一般企業からの契約書類 | 金融機関等からの本人確認目的の書類 |

転送された簡易書留の受け取り方法は通常と同じです。受取人が在宅の場合は直接手渡し、不在の場合は不在連絡票が投函され、郵便局での保管期間は7日間となります。

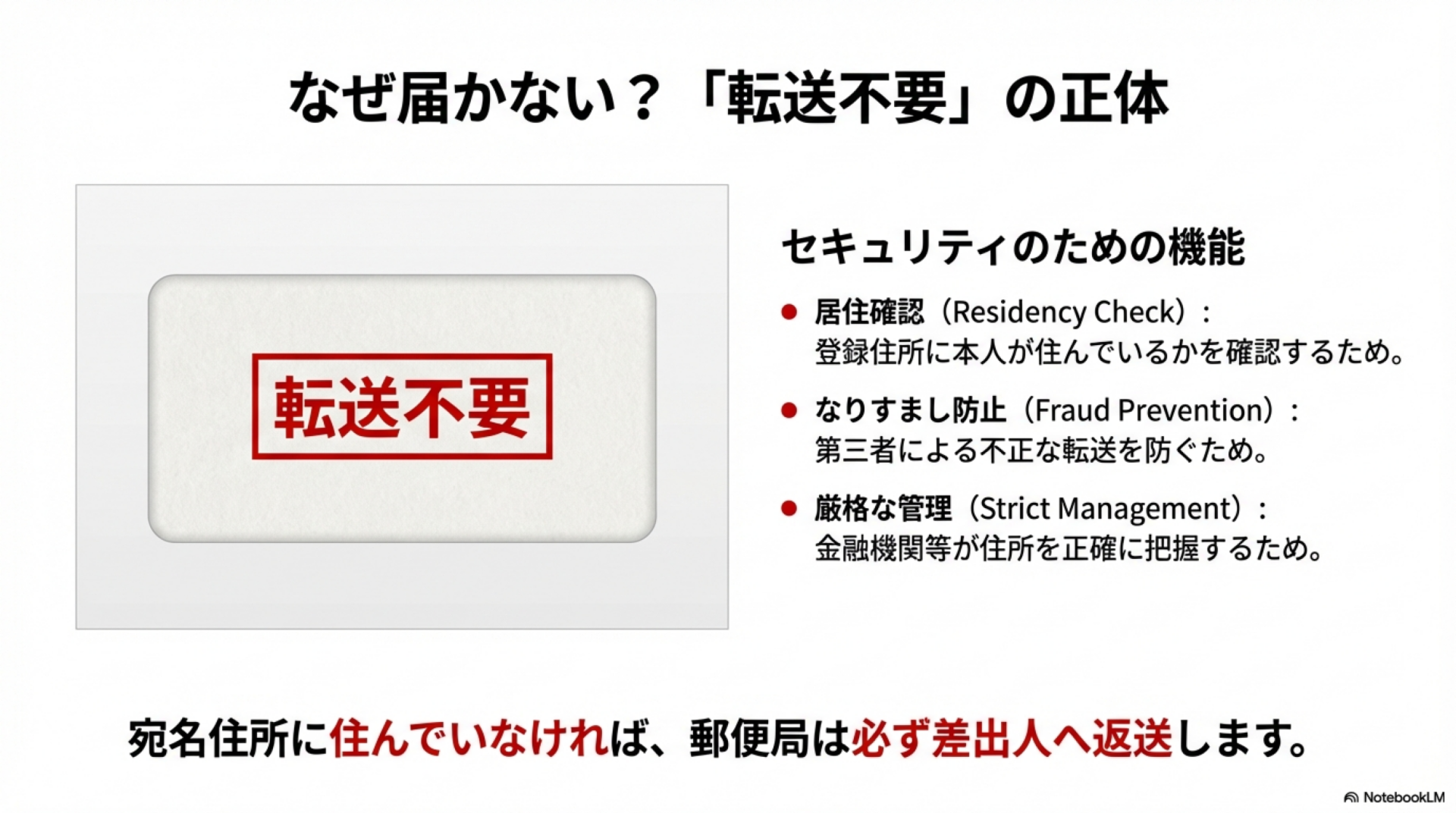

転送不要指定の簡易書留とは

転送不要指定とは、送付先住所での本人在住確認やセキュリティ確保を目的として、転送を禁止する指定のことです。

転送不要が設定される理由:

- 📍 送付住所での本人在住確認のため

- 🔒 第三者による無断転送を防止するため

- 🏦 金融機関等による厳格な住所管理のため

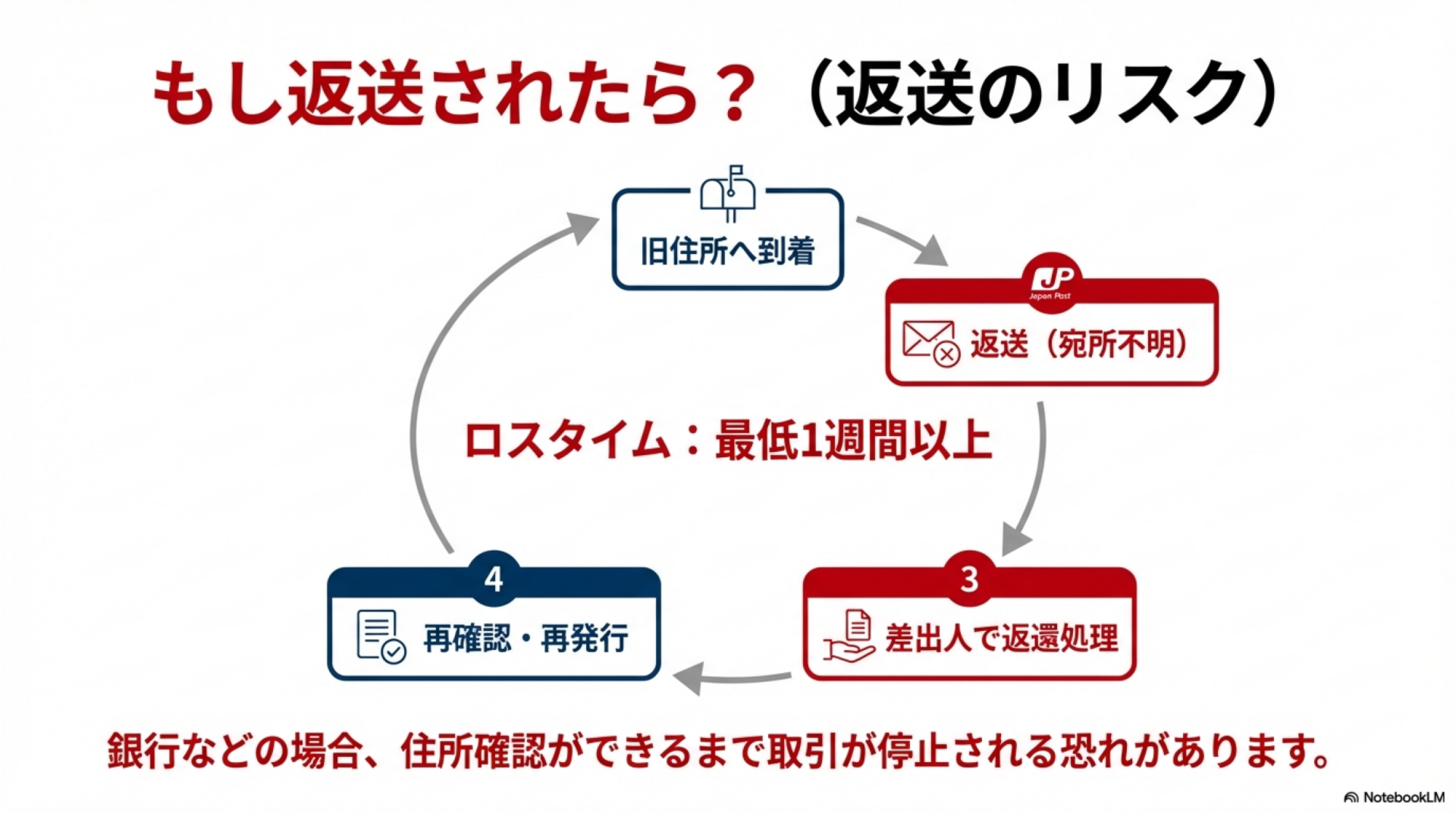

転送不要の簡易書留が旧住所に届いた場合、「宛所に尋ねあたりません」として差出人へ返送されます。差出人は新住所を確認して再送付することになりますが、これには時間がかかるため注意が必要です。

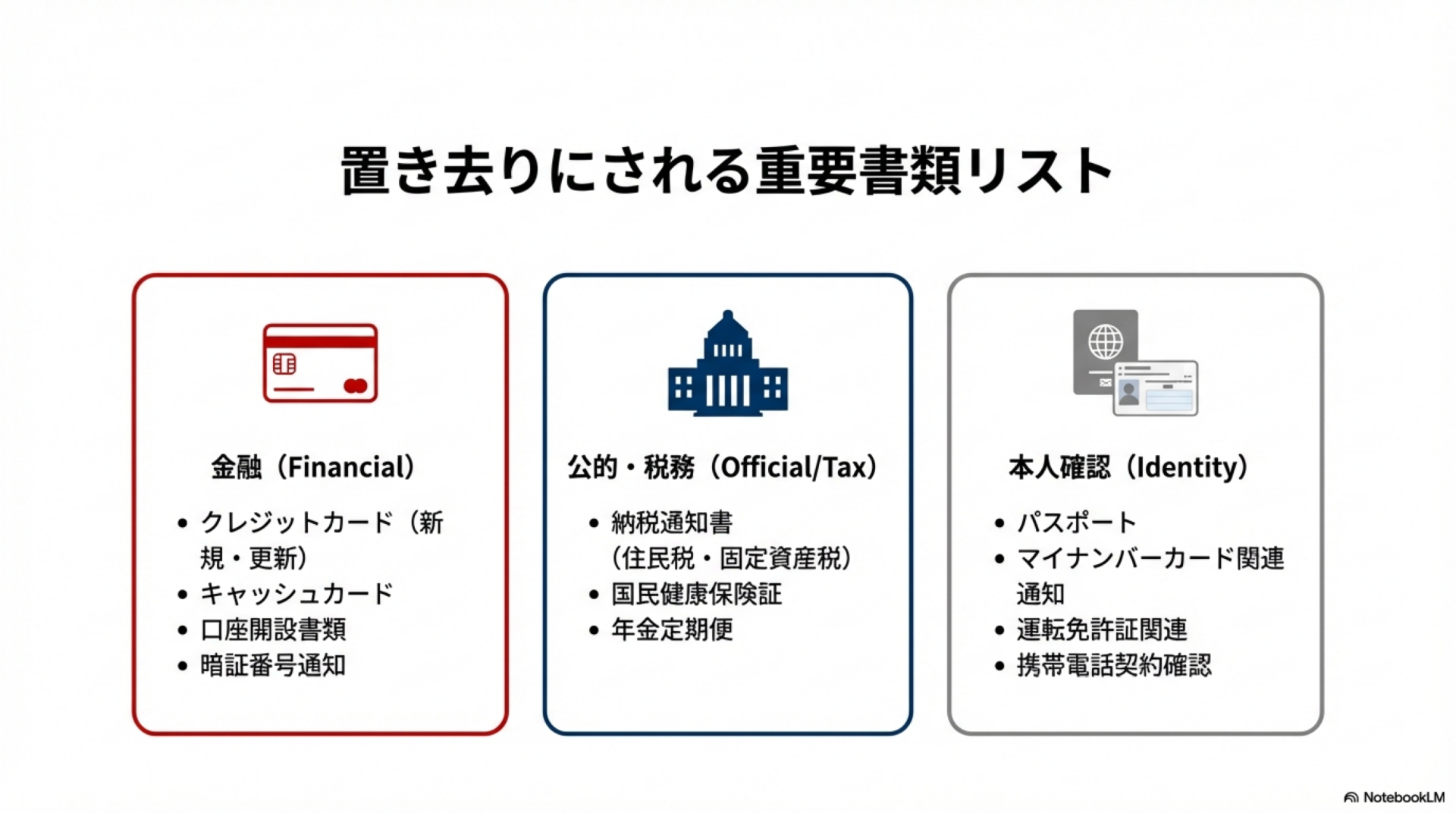

転送不要になりやすい簡易書留の種類

転送不要指定される簡易書留には、明確なパターンがあります。特に個人情報や金融情報に関わる重要書類は、ほぼ確実に転送不要となります。

金融機関からの簡易書留

金融機関からの簡易書留で転送不要となるもの:

- 💳 クレジットカードやキャッシュカード在中の簡易書留

- 📄 銀行からの重要書類や契約書

- 💰 ローン関連の書類

- 📊 投資・証券会社からの口座開設完了通知

- 🔐 暗証番号通知書

税金・保険関連の簡易書留

税金・保険関連で転送不要となるもの:

- 🏛️ 税金関係の納付書や通知書

- 🏥 国民健康保険証

- 📋 保険料証券や納付証明書

- 👴 年金の通知書

- 🏠 住民税や固定資産税の通知書

これらは公的機関による住所確認が必要なため、転送不要が原則となっています。

本人確認書類関連の簡易書留

本人確認が目的の簡易書留も転送不要となります:

- 🛂 パスポート

- 🚗 運転免許証関連書類

- 🪪 マイナンバーカード関連通知

- 📱 携帯電話契約関連の確認はがき

- 📜 各種証明書の交付通知

これらは本人の現住所確認が最優先のため、転送は行われません。

転送不要の簡易書留への対処法

転送不要の簡易書留を確実に受け取るためには、事前の対策が不可欠です。転送届だけに頼らず、積極的な住所変更手続きを行いましょう。

最も効果的な対処法は事前の住所変更手続きです。転送不要郵便物の差出機関に対して、引越し前に住所変更を届け出ることで、新住所宛てに直接送付してもらえます。

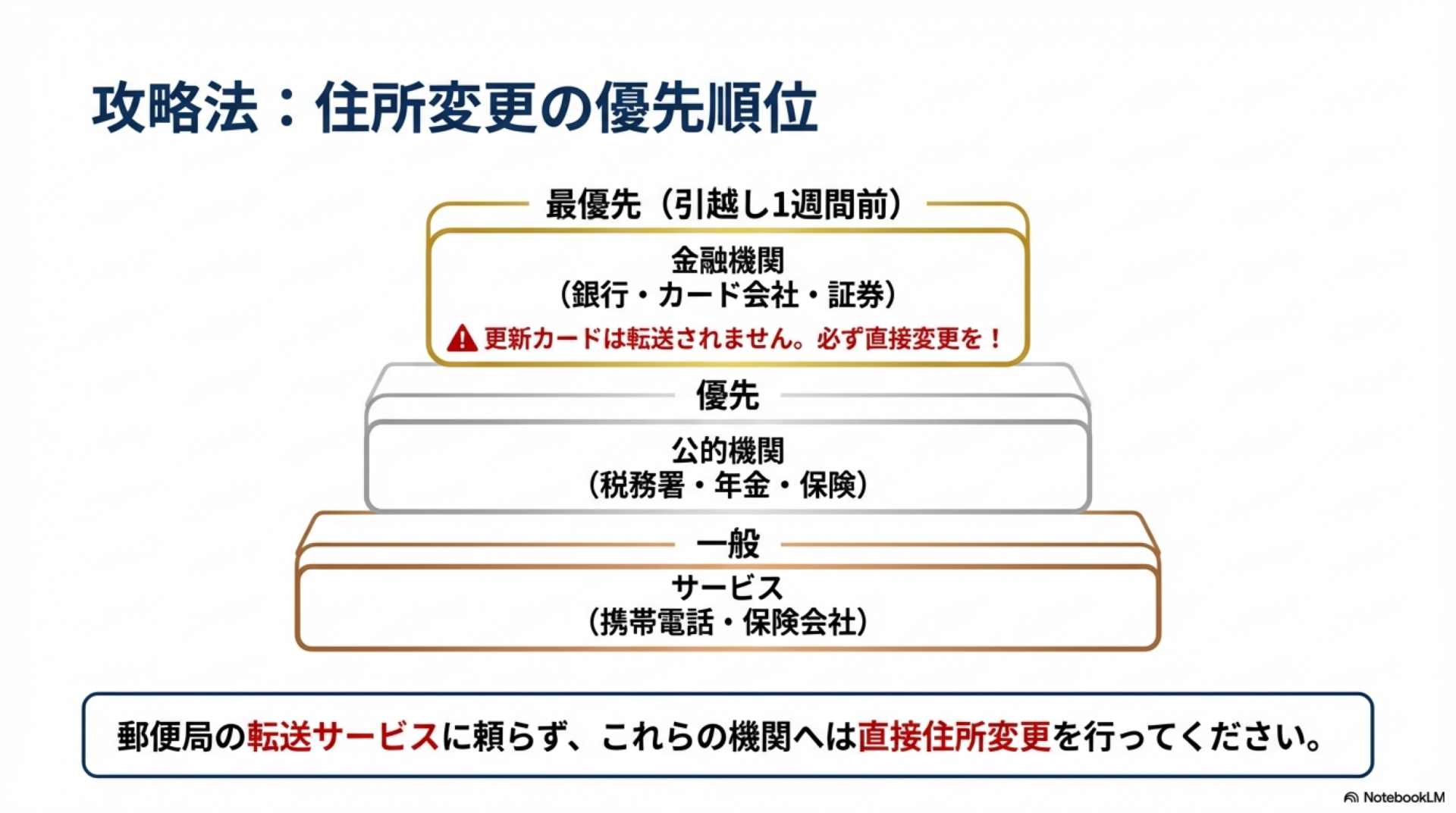

住所変更の優先順位:

- 🥇 金融機関(銀行、クレジットカード会社)

- 🥈 公的機関(税務署、年金事務所、健康保険組合)

- 🥉 各種サービス提供会社(携帯電話、保険会社)

住所変更が間に合わない場合の対応策:

- 📦 旧住所に住む親族などに一時的な受け取りを依頼

- 📮 郵便局の私書箱サービスを一時的に利用

- 📞 差出機関に直接連絡して新住所での再発行を依頼

転送不要郵便物が差出人に返送された場合、差出人が新住所を確認して再送付することになります。この再送付には数日から1週間程度かかるため、重要な書類ほど早めの住所変更手続きが重要です。

住所変更手続きの詳細は「引越しで住所変更が必要な手続きチェックリスト」で解説しています。

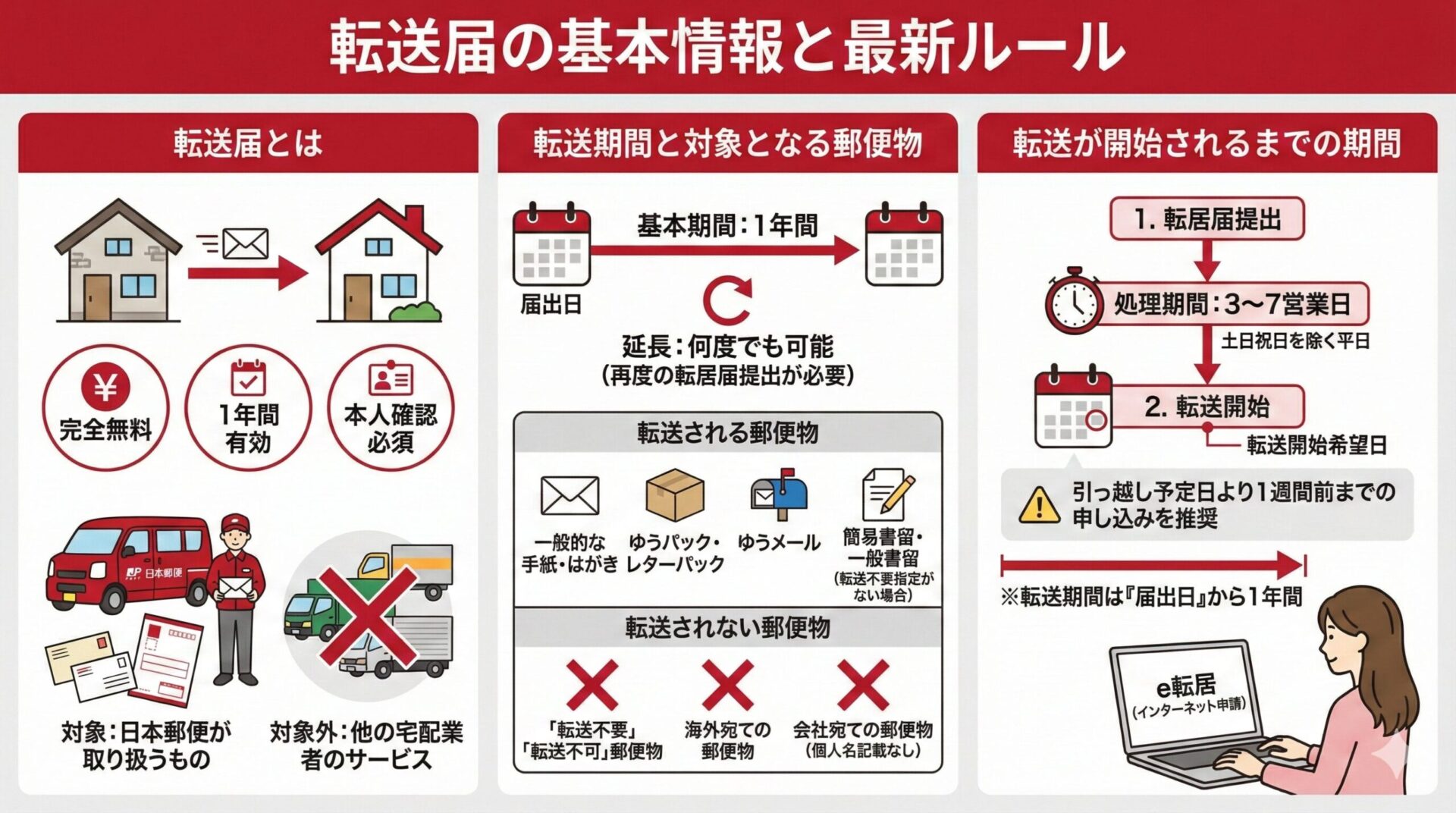

転送届の基本情報と最新ルール

転送届とは

転送届は、引越しに伴う住所変更時に欠かせない重要な手続きです。この手続きにより、旧住所宛ての郵便物を新住所へ確実に届けてもらうことができます。

転送サービスの特徴:

- 💴 完全無料で利用できる郵便局の公的サービス

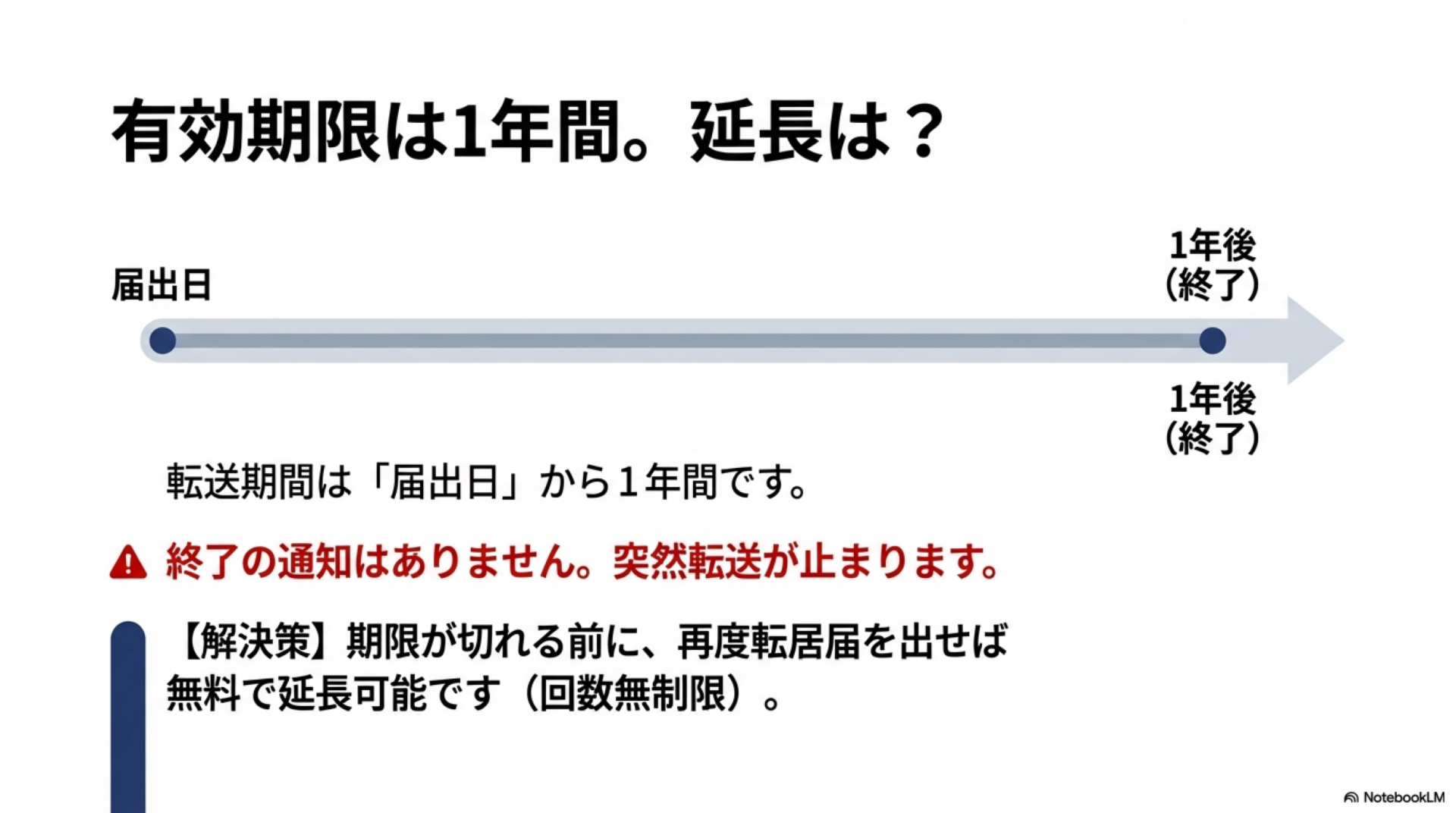

- 📅 届出日から1年間有効な転送期間

- 🔐 本人確認必須で個人情報を保護しながら安全に転送

対象となる郵便物は、日本郵便が取り扱うものに限定されます。具体的には、一般的な手紙やはがき、ゆうパック、レターパック、ゆうメールなどが転送の対象となります。ただし、他の宅配業者のサービスは対象外となりますので注意が必要です。

転送期間と対象となる郵便物

日本郵便の転居・転送サービスでは、転送期間と延長について以下のルールが定められています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 基本期間 | 届出日から1年間 |

| 延長 | 何度でも可能(再度の転居届提出が必要) |

| 申請タイミング | 転送開始前でも申請可能(引越し予定日を指定) |

転送される郵便物:

- ✉️ 一般的な手紙・はがき

- 📦 ゆうパック・レターパック

- 📬 ゆうメール

- 📝 簡易書留・一般書留(転送不要指定がない場合)

転送されない郵便物:

- ❌ 「転送不要」「転送不可」と明記された郵便物

- ❌ 海外宛ての郵便物

- ❌ 会社宛ての郵便物(個人名の記載がない場合)

転送期間を延長したい場合は、初回と同様の方法(郵便局窓口・郵送・インターネット)で新たに転居届を提出することで、さらに1年間の転送が可能です。この延長手続きは必要に応じて繰り返し行うことができます。

転送が開始されるまでの期間

転送サービスの開始時期は、申請方法に関わらず一定の処理期間が必要です。

処理期間の詳細:

- ⏱️ 転居届提出から転送開始まで3〜7営業日が必要

- ✅ 申し込み手続き自体は最短5分で完了

- 📆 営業日は土日祝日を除いた平日を指す

転送開始のタイミング:

- 📅 転送は**「転送開始希望日」から開始**

- 📆 転送期間は届出日から1年間(転送開始希望日からではない)

- ⚠️ 引っ越し予定日より1週間前までの申し込みを推奨

特に**e転居(インターネット申請)**が最も早く処理される傾向にありますが、処理期間自体は他の方法と同じです。

転送届の提出方法

転送届の提出方法には、郵便局窓口、オンライン、郵送の3つの方法があります。それぞれの特徴と手続き方法を詳しく解説します。

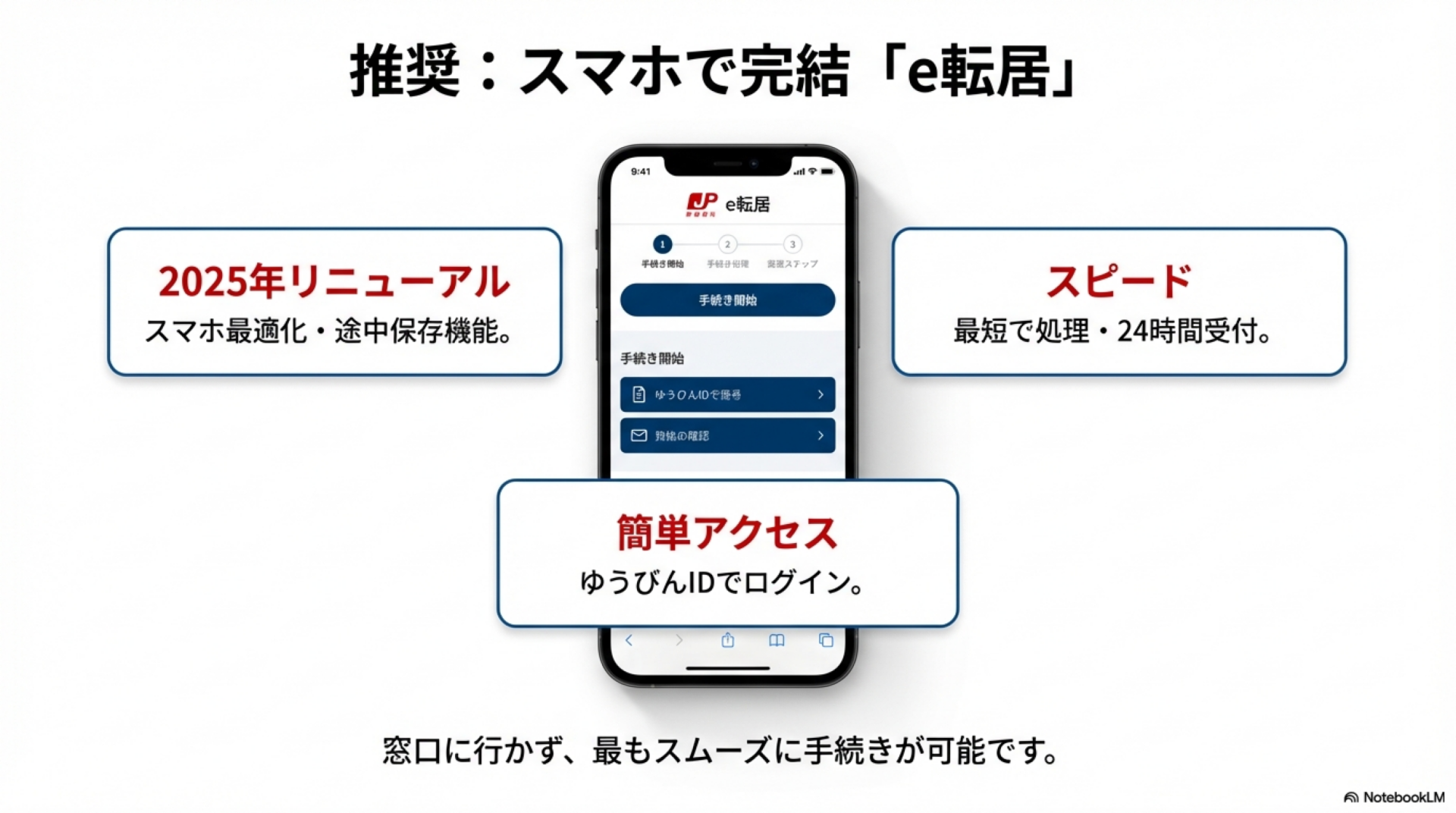

e転居(オンライン申請)での提出

e転居サービスを利用したオンライン申請は、24時間いつでも手続き可能で、最も処理が早い方法です。スマートフォンやパソコンから簡単に手続きができます。

最新のe転居サービス(リニューアル版)

2025年2月にe転居サービスがリニューアルされ、利便性が大幅に向上しました。

リニューアルの主な改善点:

- 📱 スマートフォンで操作しやすいデザインに一新

- 💾 入力情報の**「途中保存」機能**を追加

- 📋 本人確認書類の登録手順を簡素化

- 📲 郵便局アプリからも申し込み可能

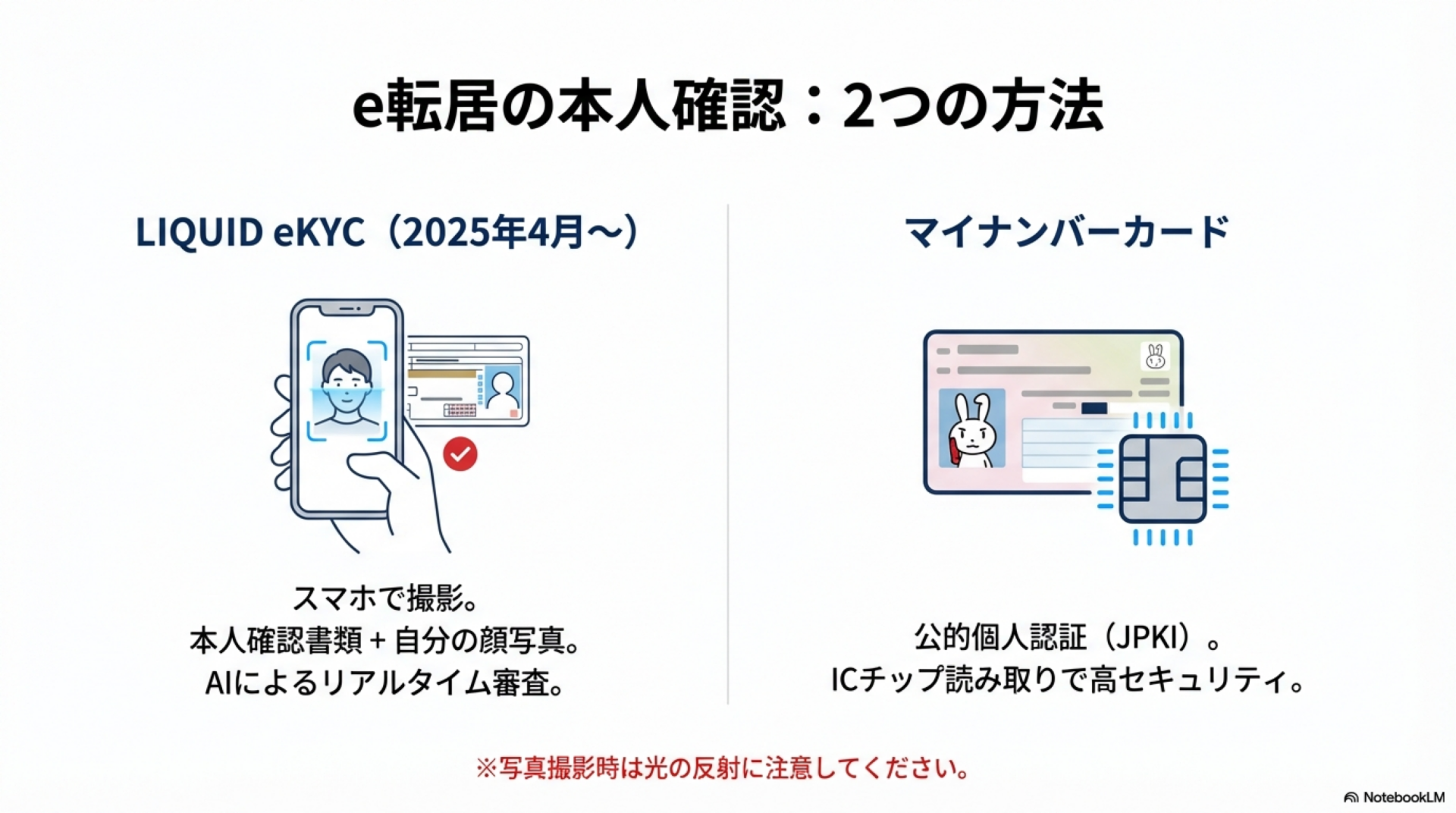

LIQUID eKYCによる本人確認

2025年4月から導入された新しい本人確認システムにより、より精度の高い確認が可能になりました。

2つの本人確認方法を提供:

| 方法 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| LIQUID eKYC | 本人確認書類の撮影+自撮り顔写真との照合 | 画像認識AIによるリアルタイム審査 |

| マイナンバーカード | ICチップを活用した公的個人認証(JPKI) | より高いセキュリティレベル |

対象となる本人確認書類(顔写真付き):

- 🚗 運転免許証

- 🪪 マイナンバーカード

- 📄 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)

- 🛂 在留カード

申請の流れと必要書類

オンライン申請の手順:

- 日本郵便「e転居」ページにアクセス

- 「ゆうびんID」でログイン(新規登録も可能)

- 必要事項の入力と本人確認書類のアップロード

- 本人確認(LIQUID eKYCまたはマイナンバーカード)

- 申請完了

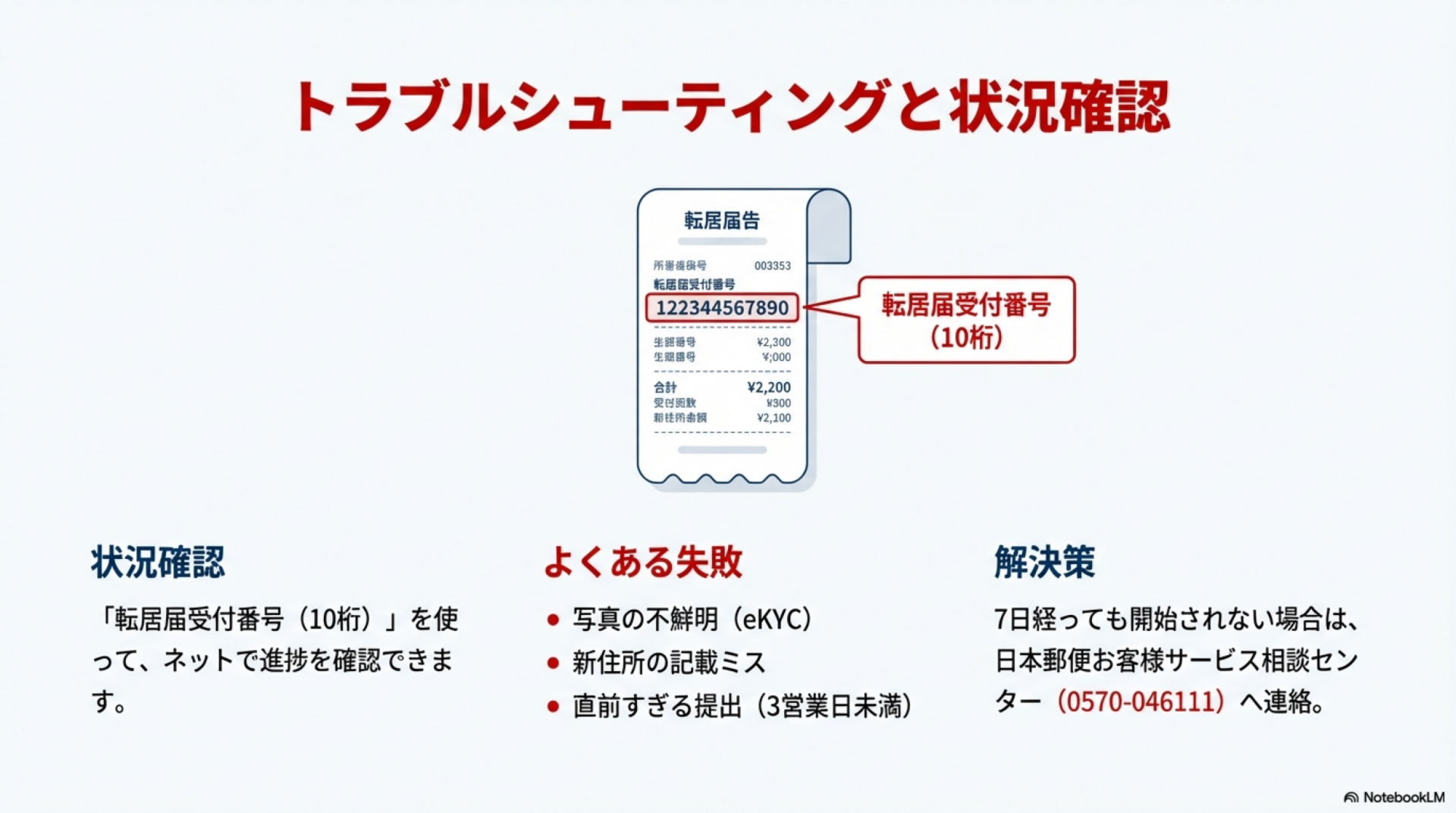

申請状況は**「転居届受付状況確認サービス」で随時確認可能です。受付完了後にメールで通知される10桁の「転居届受付番号」**を使って、手続きの進捗状況を確認できます。

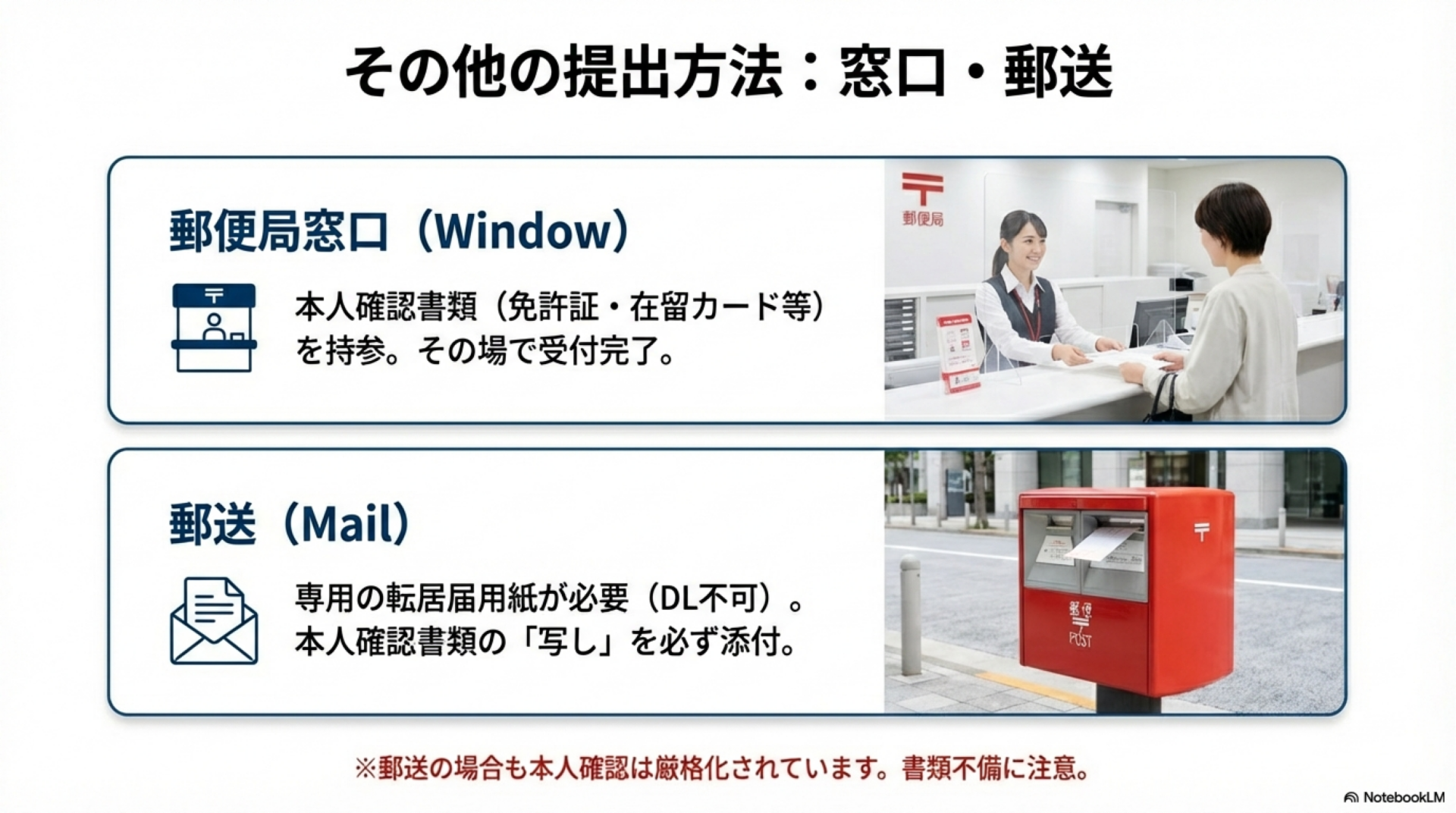

郵便局窓口での提出

郵便局窓口での提出は、その場で手続きが完了する最も確実な方法です。窓口では専門スタッフが丁寧に対応してくれるため、初めての方でも安心して手続きを行えます。

必要な持ち物

窓口での手続きに必要なもの:

- 🪪 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなど)

- 📝 転居届用紙(窓口で無料配布)

手続きの流れ

窓口での手続きは簡単で、以下の流れで進みます:

- 転居届用紙に必要事項を記入

- 本人確認書類を提示

- 窓口スタッフによる確認

- 手続き完了(数分程度)

実際の転送開始までには3〜7営業日ほどかかりますので、余裕を持って手続きを行うことをお勧めします。

郵送での提出

郵送での提出は、郵便局に行く時間がない方に便利な方法です。2022年7月からは本人確認の厳格化により、手続きの方法が一部変更されています。

郵送申請の注意点

郵送申請における重要な注意点:

- ⚠️ 郵便局で転居届用紙を入手(インターネットからのダウンロードは不可)

- 📋 本人確認書類の写しを必ず添付

- ⏱️ 転送開始までには窓口提出と同様に3〜7営業日が必要

本人確認書類の添付方法

郵送での手続き方法:

- 郵便局で転居届用紙を入手

- 必要事項を記入

- 本人確認書類の写し(コピー)を添付

- 郵便ポストに投函

郵送後の流れ:

- 📋 本人確認書類の写しを基に確認作業

- 🔢 **「お客様控え」の10桁の「転居届受付番号」**で状況確認可能

- ⏱️ 転送開始まで3〜7営業日必要

いずれの方法でも、本人確認は厳格に行われます。これは個人情報保護の観点から重要な手続きであり、確実な郵便物の転送を実現するための必要不可欠なステップです。

転送不要郵便について詳しく解説

転送不要郵便とは

転送不要郵便とは、郵便局に転居届を提出していても新住所に転送されない郵便物のことです。「転送不要」と記載された郵便物は、宛先住所に本人が住んでいない場合、差出人に返送される仕組みになっています。

転送不要郵便の目的:

- 📍 本人の在住確認:登録住所に確実に居住しているかの確認

- 🔒 成りすまし防止:第三者による無断転送を防止

- 💳 重要書類の保護:クレジットカードなどの重要書類の安全確保

転送不要郵便は「転送しなくても良い」ではなく、「転送してはいけない」郵便物です。配達員が転送届を確認した場合でも、転送不要の表示があれば必ず差出人に返送されます。

転送不要となる主な郵便物

クレジットカード・キャッシュカード

金融機関から送付される重要なカード類は、ほぼ全て転送不要で送られます。

主な転送不要郵便物:

- 💳 クレジットカード(新規発行・更新)

- 🏧 キャッシュカード(新規発行・再発行)

- 📄 銀行からの重要書類(口座開設確認書類等)

- 📊 証券会社からの口座関連書類

- 📱 携帯電話契約の確認はがき(初回契約時)

これらは本人確認書類記載の住所での受け取りが必要なため、住所変更前に申し込んだ場合は旧住所でしか受け取れません。

公的書類・税金関連

税務署や自治体からの重要な通知も転送不要となることがあります。

転送不要になりやすい公的書類:

- 🏛️ 税金関連の納付書や通知書

- 🏥 国民健康保険証

- 👴 年金手帳や年金関連書類

- 🛂 パスポート(申請時住所への送付)

- 🗳️ 選挙の投票所入場券

保険・年金関連

保険会社からの重要書類も転送不要設定されることが多くあります。

主な転送不要書類:

- 📋 生命保険の証券や更新通知

- 🚗 自動車保険の保険証券

- 👴 厚生年金や国民年金の通知書

- 🏥 健康保険組合からの重要書類

転送不要郵便の事前対策

住所変更手続きの優先順位

転送不要郵便を確実に受け取るためには、住所変更手続きの優先順位を決めて計画的に対応することが重要です。

| 優先度 | 対象機関 | 手続きタイミング |

|---|---|---|

| 最優先 | 金融機関(銀行・証券会社) | 引越し1週間前 |

| 高 | クレジットカード会社 | 引越し1週間前 |

| 高 | 携帯電話会社 | 引越し前 |

| 中 | 保険会社(生命保険・自動車保険) | 引越し前後1週間以内 |

| 中 | 税務署・自治体 | 引越し後2週間以内 |

特に注意すべき手続き:

- 🏧 銀行口座の住所変更:キャッシュカード再発行が転送不要で送付される

- 💳 クレジットカードの更新時期:更新カードは転送不要で旧住所に送付

- 📊 証券会社の口座:重要書類が全て転送不要で送付される

差出人への連絡方法

転送不要郵便を送付する可能性のある機関には、事前の住所変更連絡が不可欠です。

効果的な連絡方法:

- 💻 オンライン手続き:各社のマイページから住所変更

- 📞 電話での手続き:カスタマーセンターへの直接連絡

- 🏢 窓口での手続き:重要な取引先は直接訪問

連絡時のポイント:

- 📅 住所変更の適用開始日を明確に指定

- 🔢 口座番号や契約番号を手元に準備

- 📄 手続き完了の確認書類の受け取り方法を確認

転送手続きのトラブル対策

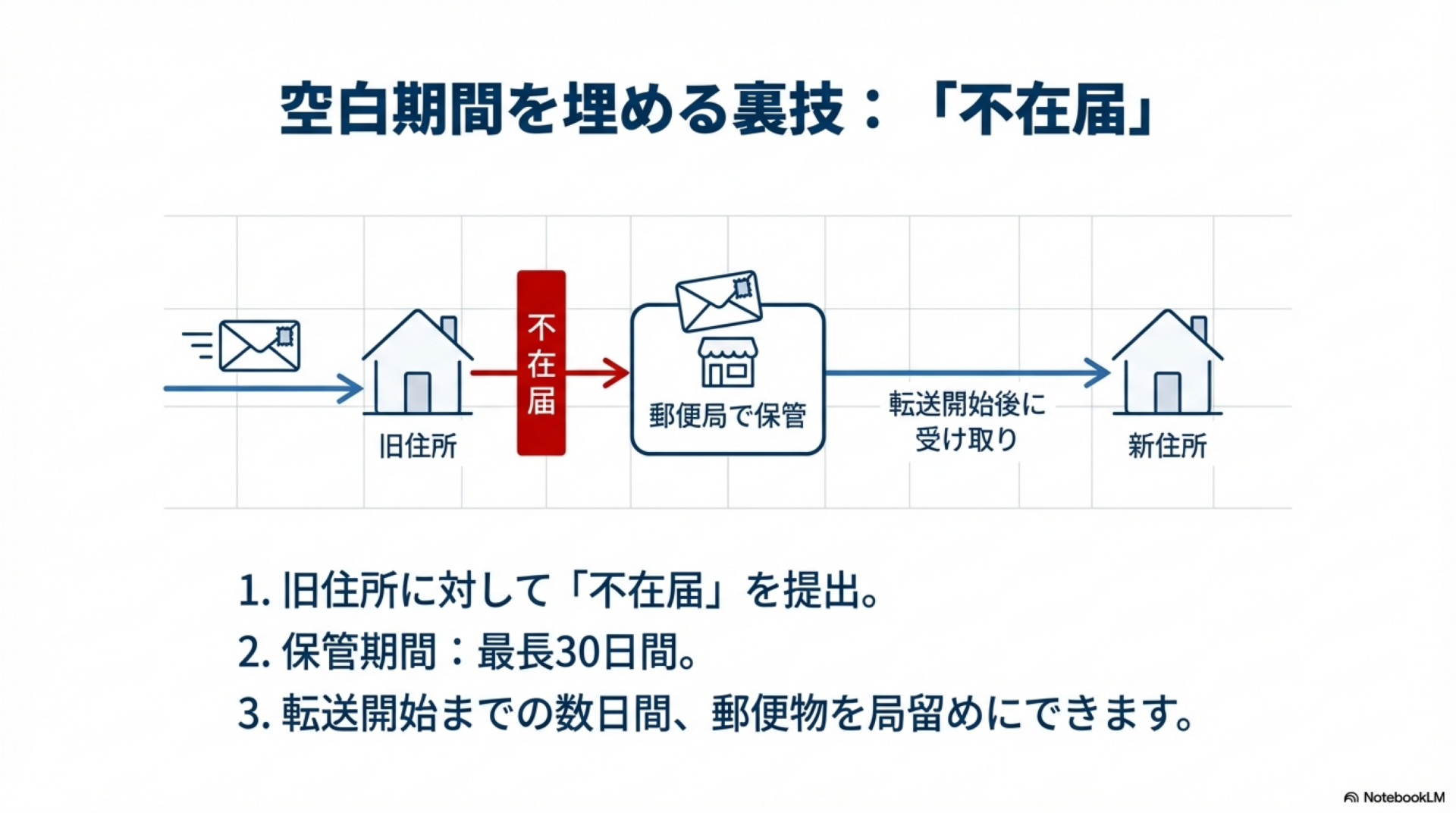

転送開始までの空白期間対策

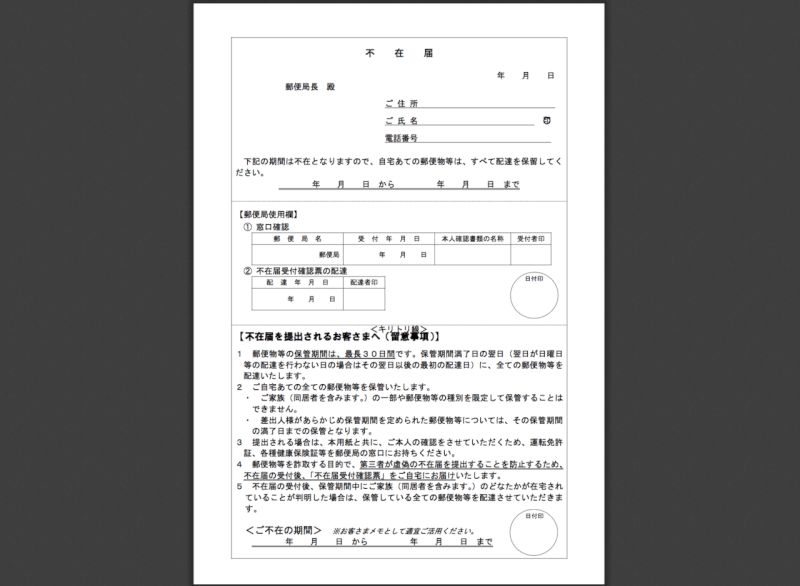

不在届の活用方法

転居届の提出から転送開始まで3〜7営業日かかるため、この空白期間に郵便物が配達されることがあります。不在届を活用することで、この期間の郵便物を確実に受け取ることができます。

不在届の基本情報:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保管期間 | 最長30日間 |

| 申請場所 | 最寄りの郵便局窓口 |

| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証等) |

| 費用 | 無料 |

効果的な活用方法:

- 📅 引越し日から不在届を開始

- 📆 転送開始予定日の前日まで設定

- 📝 保管期間中に転居届を提出

- 📦 転送開始後に保管郵便物を新住所で受け取り

不在届の詳細は日本郵便の長期不在時の対応ページで確認できます。

郵便物の一時保管サービス

不在届以外にも、郵便物の管理に役立つサービスがあります。

利用可能なサービス:

- 📮 郵便局留め:最寄りの郵便局で受け取り

- 📦 はこぽす:コンビニ等での受け取り(ゆうパック等)

- 📬 私書箱サービス:民間事業者による郵便物管理代行

よくあるトラブルと解決方法

転送が開始されない場合

転居届を提出したにも関わらず転送が開始されない場合の対処法です。

主な原因と対処法:

- 📋 本人確認書類の不備:有効期限切れや記載内容の相違を確認

- ✏️ 申請内容の誤り:転送開始希望日や住所の記載ミスを確認

- ⏱️ 処理の遅延:提出から7営業日経過後に郵便局に直接確認

確認方法:

- 💻 転居届受付状況確認サービスで処理状況を確認

- 🏢 最寄りの郵便局窓口で直接問い合わせ

- 📞 日本郵便お問い合わせセンター(0570-046111)に電話相談

本人確認でつまずく場合

e転居での本人確認がうまくいかない場合の対処法です。

よくある問題と解決方法:

- 📸 写真の不鮮明:明るい場所で反射に注意して撮影

- ⏰ 書類の有効期限切れ:最新の本人確認書類を準備

- ❌ 記載内容の不一致:申請内容と本人確認書類の情報を再確認

代替手段:

- 🏢 郵便局窓口での手続きに変更

- 🪪 マイナンバーカードによる公的個人認証を利用

- 📮 郵送での申請(本人確認書類のコピーを添付)

転送期間終了後の対応

転送期間(1年間)終了後の郵便物取り扱いについて説明します。

期間終了後の流れ:

- ❌ 終了通知はなし:期間終了の事前通知は行われない

- 📮 旧住所への配達再開:転送されずに旧住所に配達

- ↩️ 受け取れない場合:差出人に「宛所に尋ねあたりません」として返送

事前対策:

- 📅 期間終了1ヶ月前から延長準備を開始

- 📝 重要な差出人への住所変更手続きを完了

- 🔄 必要に応じて転送期間の延長手続き

転送の停止・延長について

転送期間の延長方法

転送期間は何度でも延長可能です。延長手続きは初回申請と同じ方法で行います。

延長手続きの方法:

- 🏢 郵便局窓口:本人確認書類を持参して申請

- 💻 e転居:オンラインで24時間申請可能

- 📮 郵送:転居届用紙を郵送で提出

延長の注意点:

- 📅 延長期間は追加で1年間

- 💴 手続きは無料

- ⏱️ 期間終了前の申請を推奨(空白期間を防ぐため)

- ♾️ 延長回数に制限なし

転送先の変更手続き

転送期間中に転送先を変更したい場合の手続き方法です。

重要な注意点:

- ⚠️ 転送の途中停止はできない

- 📝 転送先の変更は新たな転居届の提出が必要

- 🔄 新しい転居届が前の設定を上書き

変更手続きの流れ:

- 新しい転送先住所での転居届を提出

- 本人確認書類の提示が必要

- 処理に3〜7営業日が必要

一時的な住所変更の場合:

- 📋 不在届の活用を検討

- 📮 郵便局留めサービスの利用

- 📅 期間限定の転送設定

転送届に関するよくある質問

- 転送届を出し忘れて引越ししてしまいました。どうすれば良いですか?

-

引越し後でも転送届は提出可能です。ただし、処理に3〜7営業日かかるため、その間に届いた郵便物は旧住所に配達されます。重要な郵便物の差出人には直接住所変更を連絡してください。

- 家族の一部だけを転送対象にできますか?

-

はい、可能です。転居届には転送対象者を個別に指定できます。同一世帯でも、転居する人と残る人を分けて設定できます。

- 法人の転送手続きに必要な書類は何ですか?

-

法人の転送手続きには個人とは異なる書類が必要です。

必要書類:

- 法人と申請者の関係を証明する書類(社員証、健康保険証等)

- 代表者の氏名と押印

- 申請者の本人確認書類

申請者が代表者でない場合は、委任状が必要になることもあります。事前に最寄りの郵便局に確認することをお勧めします。

- 単身赴任で一時的に住所が変わります。どうすれば良いですか?

-

個人単位での転送申請が可能です。家族と別々の住所への転送ができます。

注意点:

- 家族宛ての郵便物は元の住所に配達されます

- 転送期間は1年間(延長可能)

- 重要書類は事前に住所変更手続きを推奨

一時的な転居の場合は、**不在届(最長30日間)**の利用も検討してください。

- 海外に引越しする場合、転送サービスは利用できますか?

-

海外への直接転送はできません。転送サービスは国内のみの対応です。

代替案:

- 国内の実家や知人宅への転送設定

- 私設私書箱サービスの利用

- 郵便物管理代行サービスの活用

海外転居の場合は、各差出人への住所変更手続きを早めに完了させることが重要です。

- 学生で実家と下宿先を行き来します。どのように対応すれば良いですか?

-

学生の場合も通常の転居届で対応できます。

効果的な活用方法:

- 在学期間中は下宿先への転送設定

- 長期休暇時は不在届を活用して実家で受け取り

- 重要な連絡先には実家の住所を登録

転送と不在届を使い分けることで、柔軟に郵便物を管理できます。

- 転送期間の1年が経過したらどうなりますか?

-

転送は自動的に終了し、郵便物は旧住所に配達されるようになります。

期間終了後の対応:

- 延長手続きで追加1年間の転送が可能(何度でも延長可能)

- 重要な差出人への住所変更を完了

- 受け取れない郵便物は差出人に返送

事前通知はないため、期間終了1ヶ月前から準備を始めましょう。

- 転送を途中で止めることはできますか?

-

転送の途中停止はできません。転送期間は必ず1年間継続されます。

転送先を変更したい場合:

- 新しい転居届を提出(前の設定を上書き)

- 処理に3〜7営業日が必要

- 本人確認書類の提示が必要

- 転送サービスは完全無料です。

-

無料サービス内容:

- 転居届の提出(窓口・郵送・オンライン)

- 1年間の転送サービス

- 転送期間の延長(何度でも)

- 転送先の変更

ただし、本人限定受取郵便などの特殊な郵便サービスには別途料金がかかる場合があります。

まとめ

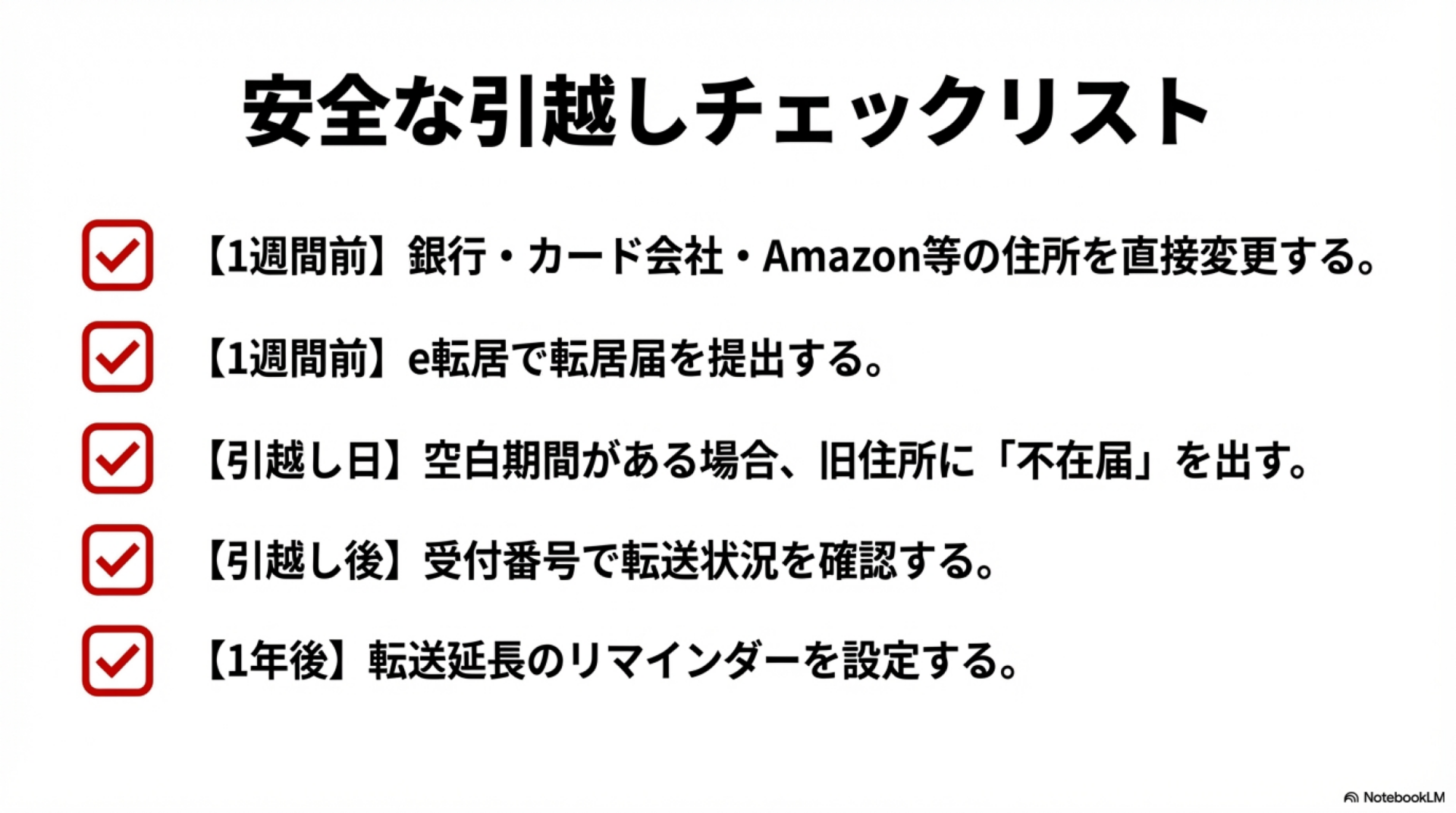

簡易書留は基本的に転送されますが、「転送不要」指定のものは転送されません。特に金融機関や税務署からの重要書類は転送不要が多いため、事前の住所変更手続きが不可欠です。

転送届は引越し1週間前までに提出し、転送開始まで3〜7営業日かかることを考慮して計画を立てましょう。金融機関・クレジットカード会社への住所変更を最優先で行い、不在届を活用して転送開始までの空白期間をカバーすることが成功の鍵です。

転送サービスは無料で1年間利用でき、何度でも延長可能です。ただし途中停止はできないため、申請時は慎重に検討してください。転送サービスと各機関への住所変更手続きを組み合わせて活用し、重要な郵便物を確実に受け取りましょう。

【参考情報】